注文住宅の設計条件|建物の基本計画条件を整理する|間取りと暮らしのベースを考える(土地と注文住宅 Part.7)

注文住宅の家づくりでは、設計条件を正確に建築家へ伝えることが大切です。建物の基本計画条件では構造、階数そして部屋数、広さだけでなく、使い勝手に応じて仕様を設定しますが、外構の計画条件を初期段階で決めておくことは間取りづくりにおいて建物の配置計画を考える上で重要です。そして外部仕上、内部仕上、住宅設備、空気環境等を決めることで、精度の高い見積依頼が可能になります。

- どんな人の誰のために?

- 何が問題で?

- どう解決できる?

→

- 設計条件を建築家へ伝えたい。

- 何を伝えれば、いいのかわからない。

- 正確に条件を伝えるコツを紹介します。

注文住宅の設計条件とは?

夢のマイホームを建てようと考えた時に、最も大切なポイントである「家の設計」。

こんな家に住みたい!という希望はあるものの、それをどう実現したり、どこに相談すれば良いのかわからない方もいらっしゃると思います。そんな方向けに、注文住宅の設計条件の整理のコツをお伝えできればと思います。

前回は資金計画、住宅ローンについて考えました。

設計条件とは?

設計条件とは、建主の希望を盛り込んだ条件であるため「設計条件=希望条件」でもあります。

当然ながら希望条件なので、完成した間取りは設計条件をクリアしている必要があります。ただ、すべて実現できないこともあり(多くの場合予算オーバーとなってしまう)、あくまで希望として建築家へ設計する際に留意して欲しいことだと理解してもらえると良いと思います。

建築家も条件をクリアするために、間取りを試行錯誤し、より良い案にならないか?ということを検討して間取りを作成していくため、一見すると、設計条件をクリアできていないように見えるけど

「ここはこういう使い勝手をすれば、条件は満たすことができる」という、建築家独自のアイデアを引き出すことができるのも、設計条件があっての賜物です。

設計条件は難しすぎてもダメですが、盛り込みなさすぎてもダメで、ひとつでも引っかかること・気になることは条件に盛り込んだ方が適切だと思います。

設計の際にコミュニケーションを密にしながら進めることが、より良い間取りが得られる方法の一つです。

設計条件の作り方

間取りというといわゆる「3LDK、4LDK・・・」という印象をお持ちの方も多いと思います。そしてこのLDKというのは設計条件の一つです。

設計条件では居住者の人数に応じて部屋数というのが必要になるので、そのことを念頭に

例えば4人家族で、希望の間取りが3LDKだとして、3部屋をどのような目的の部屋にするのか?を考えた時に

一般的には、1部屋は夫婦の寝室、残り2部屋を子供部屋にする。子供部屋は小さくても良い。などということをまずは考え、夫は在宅ワークをするので、夫婦の寝室以外の1部屋は仕事部屋にして、子供部屋は2人で1部屋を使えるようにしたいな。ということを考えていきます。

ここで重要なのは、仕事部屋が欲しいという条件です。仕事部屋は独立したスペースであれば良いということを伝えるために、設計条件に盛り込んでいきましょう。

そして条件をさらに深掘りして、広さはどれくらい、仕事では何をするのか?PC作業なのか?アトリエのような創作活動なのか?によっても部屋の性質は変わりますので、詳細を伝えることが大切です。

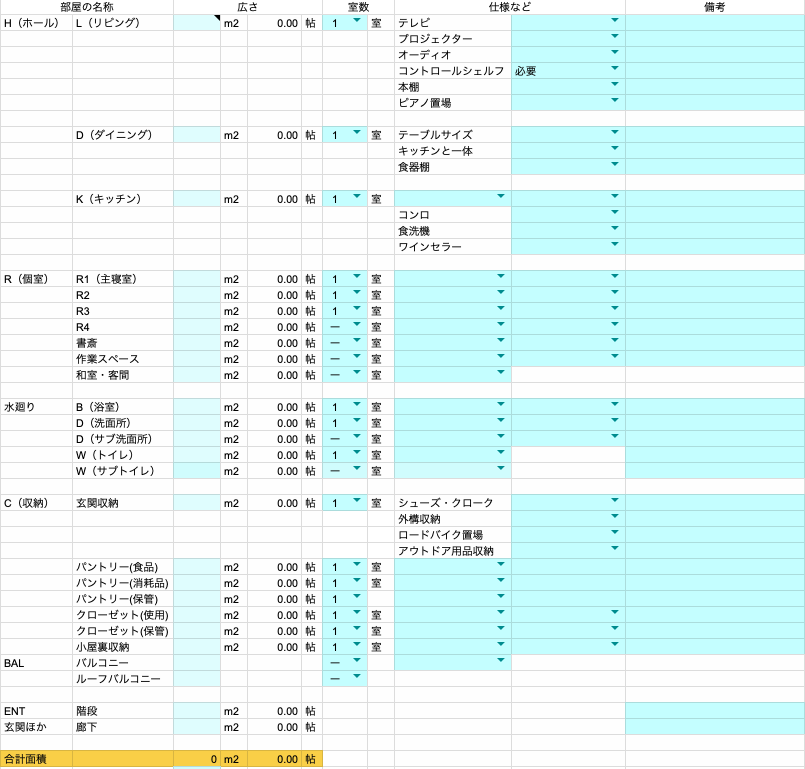

これからお伝えする表はmadorism(マドリズム)利用者に無料で提供しているスプレッドシートなのですが、条件を入力するシートを抜粋して、順に解説していきたいと思います。

(実際のシート入力は項目ごとに説明しながら進めていきます)

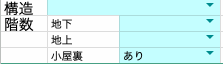

建物の基本計画条件

構造

構造は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、もしくは混構造ということを考えます。構造を選択することで建物の価格帯が決まってきます。

地域や工事会社(ハウスメーカー、工務店、建設会社)、デザイン(間取り、仕上仕様、設備仕様)によって大きく変動するので一概には言えませんが、同じ仕様で比較すると、坪単価は木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に高くなっていくと考えて問題ありません。

- 木造:約100万円

- 鉄骨造:約120万円

- 鉄筋コンクリート造:約140万円

構造によって、デザインの印象は大きく変わります。鉄筋コンクリート造はその名の通りコンクリート打放しの無骨な感じ。鉄骨造は木造に比べて大スパンが可能になり、軽快さが出ます。木造は木を活かして柔らかい印象にすることに適していると思います。

とはいえ多くの場合、構造材は隠れて見えてこない部分でもあるので、一概に言えませんが、構造形式を選択することで、建主の個性を建物へ反映することができます。

また建物寿命という視点で、法定耐用年数(減価償却)が以下の年数で定められており、一般的に木造は22年、鉄骨造は34年、鉄筋コンクリート造は47年となっています。

| 構造 | 法定耐用年数 |

|---|---|

| 鉄骨造:骨格材肉厚3ミリメートル以下 | 19年 |

| 鉄骨造:骨格材肉厚3ミリメートル超4ミリメートル以下 | 27年 |

| 鉄骨造:骨格材肉厚4ミリメートル超 | 34年 |

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 木造 | 22年 |

え?木造だったら22年しか住めないの?

ということではなく、上記の年数はあくまで税務上の減価償却期間であり、売買・査定時には「建物がどのくらいの期間使えそうか?」という経済的耐用年数や、「建物が物理的に壊れたり、使えなくなるまでの期間」という物理的耐用年数を考慮することもあります。でも建物の頑丈さの順位はそのまま建物の寿命に結びつくことが多いので、参考にしてみてください。

階数

土地の広さに応じて、階数を増やす必要があるかどうか前提となりますが、どうしても平屋がいいとか、土地が狭いand建物高さの制限が厳しいため、止むを得ず地下1階2階、あるいは狭小3階建にせざるを得ない。といったことが階数に関して考えられます。

道路に対してどのように敷地が接道しているのかによっても変わってきます。例えば崖地のような敷地に建てようとすると、道路から見て1階分しかないけど、反対側から見たら3階建てになっているなど、フロアが地下に増えている場合もあります。

平屋

敷地が十分広く、2階建てにする必要がない場合。老後のことを考慮して、どうしても1階だけで完結するようにしたい場合は、平屋を選択することになります。

老後のこと、とネガティブに捉えるのではなく、家の中に段差がなくフラットというのは部屋の行き来が楽なので、生活のしやすさを考えて平屋にするという方も多くいます。

十分な土地の広さが必要なので、予算次第ではありますが、土地のエリアを考慮するなどしてご希望の広さを確保することはできます。

また、階数が低いため、比較的メンテナンスは容易にできる点がメリット。

ただ、地面に接する建物の面積が広くなり、基礎が増えるため建築費は2階建てに比べて割高になることが多いです。

とはいえすべての部屋で庭に面することができるというのは、自然の中で暮らすのにぴったりだと思います。

2階建て

2階建ては最もベーシックな注文住宅。1階と2階の床面積がほぼ同じ総2階が最もコストパフォーマンスに優れていると考えています。

というのも、1階と2階の面積が異なる場合、外壁面に段差ができるため、防水的な視点で弱点になること、そして、建物の作りやすさとしても、屋根や外壁を1階と2階で別々で作る必要があり、手間となります。

狭小3階建て

土地の狭い都心エリアでよく見られるのが、狭小3階建て。1階ガレージと小部屋、2階リビング+水回り、3階部屋。というあまりにもよく見る典型的な狭小住宅です。生活の中で上下の階を行き来する必要があるので、利便性は低いですが、土地の立地が重要という場合はこのスタイル。

狭小だからといって、空間に乏しい訳ではないです。間取りの作り方によって、小さくても居心地の良い空間は作ることは可能です。

部屋の計画条件

部屋の計画条件のシートを利用して、広さ、室数、仕様、備考(メモ)を部屋ごとに整理していきます。部屋ごとの細かな仕様などは随時アレンジして要望を正確に伝えられるように入力していきます。

ホール

リビング・ダイニング・キッチン(LDK)のことを総括してホールと呼びます。暮らしの中心である3つの空間は分け隔てることができず、密接に関わり合っています。

これら3つの場所は「時間を過ごす・食べる・料理を作る」といったように機能が違うため、どのくらいの面積が必要になるかということを目安として入力いただいています。

というのも3つの場所でどのくらいの時間を過ごすのかによって面積は変わっていいと思っています。料理好きであれば、キッチンの面積が一般的な面積よりも広くても良いですし、どのように過ごしたいか?を整理できればと思っています。

個室

寝室、子供部屋、書斎、作業スペース、客間などをこの部分で確認します。室の広さや設置を予定しているベッドのサイズなどがわかれば、より正確な使い勝手を想定することができます。

水廻り

キッチンを除く、浴室、洗面、トイレについて確認します。洗面所やトイレは個数も決めたいところです。

収納

収納に関しては、玄関収納、パントリー、クローゼット、小屋裏収納(必要な場合は)が考えられます。

使用頻度によって、収納の場所を変えることも想定していて、優先順位の高いものを使いやすい位置に、食料のストックや、保管が目的である場合は小屋裏収納などを活用することも考えられます。

特に狭小住宅においては収納量をどのくらい確保できるかということは割と死活問題なので、十分に検討する必要があると思います。

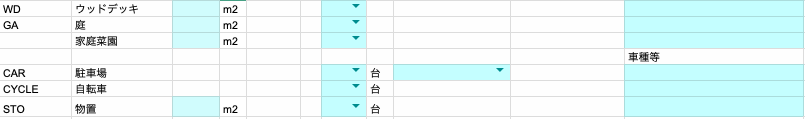

外構の計画条件

家の中のことばかり考えがちですが、外構の計画条件は初期段階の検討をお勧めする項目のひとつです。

というのも、建物の配置計画に影響を及ぼすので、早めに条件を決めておくことをおすすめします。

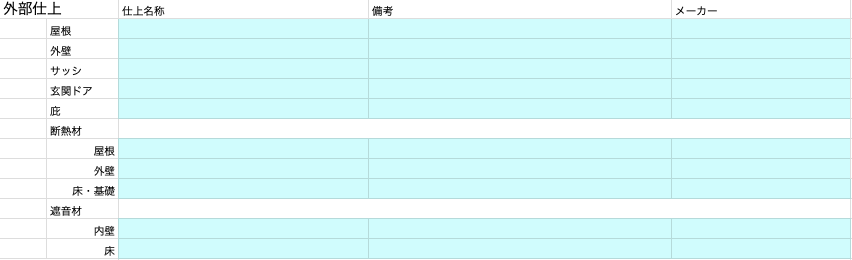

詳細スペック(見積依頼用)

見積依頼をするために、建物の詳細スペックを決める必要があります。おそらく多くの方は記入することに戸惑うと思うので、空欄にしたままで問題ありません。写真などでイメージを伝えると類似する仕上を教えてくれるので、いいなと思った写真をストックしておくと良いと思います。

ただ、「良い空間だな!」と思うものが多すぎて、収拾がつかなくなることもあるので注意が必要です。

外部仕上

外部仕上は住む人の個性を表現します。建築のコンセプトを象徴するのが外部仕上です。街並みに馴染むことも大切ですが、建築としての強さが重要です。

近年街並みが大切だという文脈は確かにありますが、それは歴史的、文化的に重要なものが残っているエリアにおいて、経済的に「残す」という選択が社会全体にプラスになるから重要なのであって、一般的な住宅街において、街並みを意識し過ぎるというのは安直だと考えています。というのも住人の個性が発揮されて、街並み全体が構成されていく。つまり、虚の街並みというのは本質ではないと考えているからです。

外壁の種類としては、木造住宅であれば「サイディング・塗り壁・ガルバリウム・タイル・板張り」が一般的です。鉄骨造であればALC、押出成形セメント板など、鉄筋コンクリート造では打放し仕上げなどが考えられます。

外壁の性能としては、部材の厚みや重量が耐久性に反映されますし、表面の仕上材(塗料や塗材など)ももちろん重要です。外壁は一枚一枚の板材をつなげて構成するので縦張り、横張りの違い、接合部分のディテールを考えることも重要です。

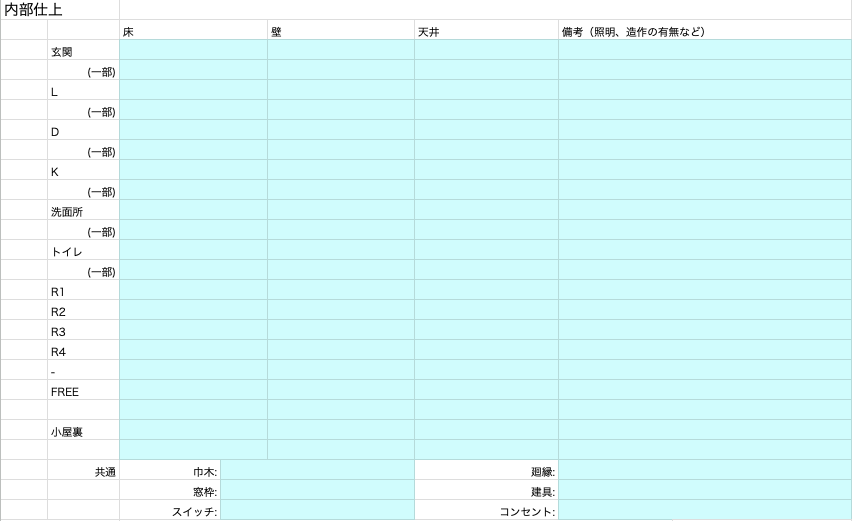

内部仕上

まずは自分の本心と向き合い、居心地の良い素材を選んでもらいたいと思っています。

経年変化により、風合いが変わっていく材料も良いと思います。古来から使われている自然素材はヴィンテージ家具のように、時間と共に価値のあるものになっていきます。またリペアすることもできるので、いざという時に統一感をもたせることもできます。

各空間のイメージは別々で考えることはできません。まずは面積の大きなLDKを主として考えて、枝分かれするように各個室を考えていくと統一感を保つことができます。全体が決まった上で、アクセントとなる素材を選ぶことで空間に新しい個性が生まれます。全体を考えて、部分を考える。そしてまた、全体を考える。ということを繰り返します。

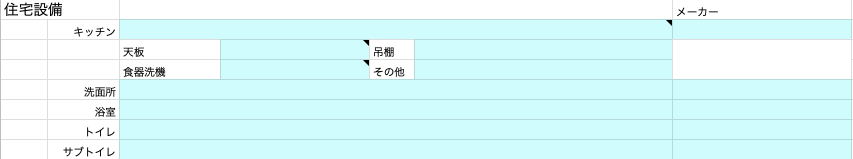

住宅設備

キッチン、洗面所、浴室、トイレ。どれも日々の暮らしを支える重要な設備です。

毎日使うものだから、こだわりたいポイントを徹底的に考えたいところ、そこで重視したいのは毎日使っていて、居心地が良いもの。見た目はもちろんのこと、触り心地や手入れのしやすさにも配慮したいです。

様々な機能をもつハイグレードなものから、機能を絞ったシンプルなものまで、多種多様なラインナップがあります。食事を支える料理をするためのキッチンは特に使い勝手にこだわりたい。

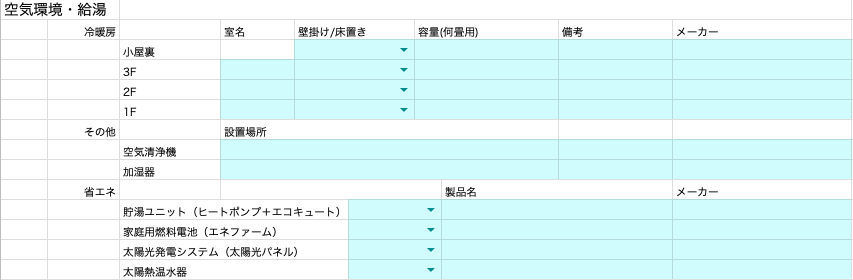

空気環境・省エネ(防災)

空気環境は温度、湿度を整えて快適な室内空間を維持することを目的とし、省エネというのは太陽光を利用したり、家庭にエネルギーを蓄えることで、防災面でも役立つものです。

空調といえば各部屋にエアコンを1台、メーカー推奨の広さで選ぶことが多いかと思いますが、家全体をひとつの魔法瓶として考えると、どこか1箇所から冷たい(暖かい)空気が出ていれば、快適な温度に保つことは可能です。

というのも北鎌倉の家では、1階と最上階の2箇所のみエアコンを設置しており、夏は最上階をONに、冬は1階をONにという使い方でなんとかなっています。また、屋根に太陽光パネルなどの省エネ設備はなく、最低限の設備しかありません。

資金に余裕があれば防災面でも役立つ設備を導入するのも良いと思います。

空気清浄機、加湿器(冬場)がいるのかどうか?というのは疑問ですが、設置する場合は最適な場所を事前に想定しておくのが大切です。加湿器は吹き抜けに面して設置すると、上手く空気中に水蒸気を拡散できるのでオススメです。

家づくりに必要なコト、ぜんぶ。

建築家が「ミニマルな暮らしのベースづくり」をサポートします。

「何から考えればいいかわからない」

そう感じている段階こそ、相談のタイミングです。

一緒に、整理するところから始めましょう。

見 学 会 の お 知 ら せ

(〜開催予定〜)