庭家-NIWAYA|ベース・コンセプト

内に外庭

数寄の家

外と内の境界を庭と呼び

小さな1本の木から

背後にそびえる山林たち、見渡す限りの海原まで

そこにある唯一無二の景色を見つけ出し、空間へと投影する

そこにしかない庭が暮らしに溶け込む空間

ver 1.0

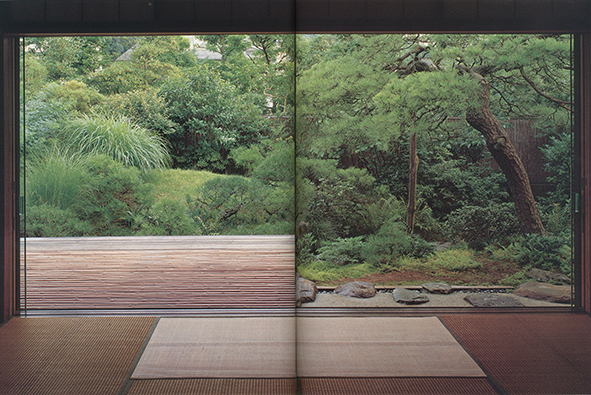

窓庭の家

ver 2.0

縦庭の家

ver 3.0

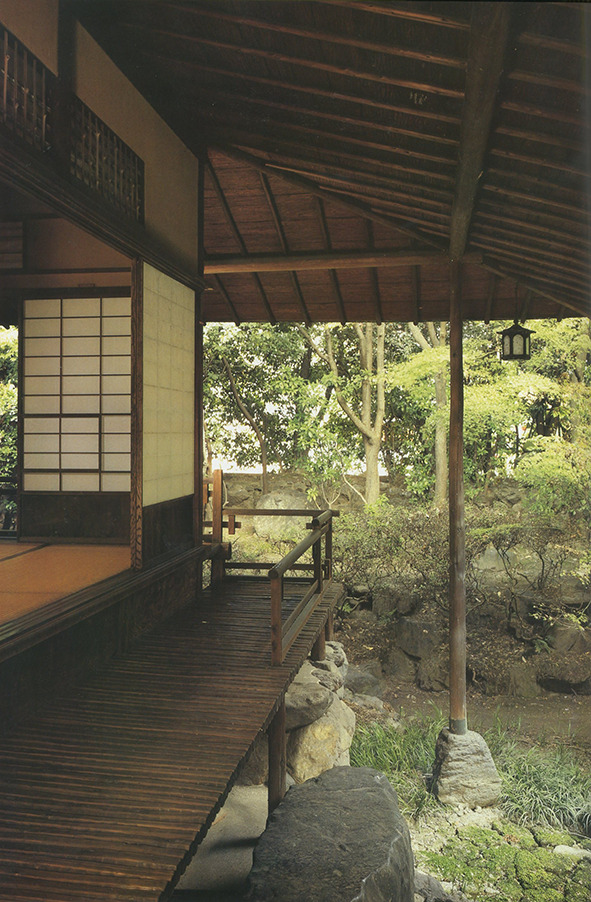

縁庭の家

ver 4.0

坪庭の家

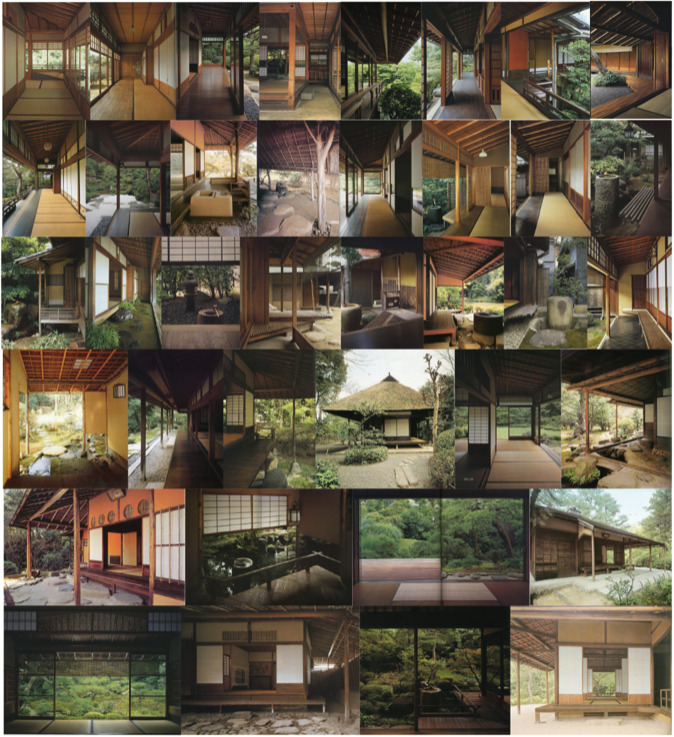

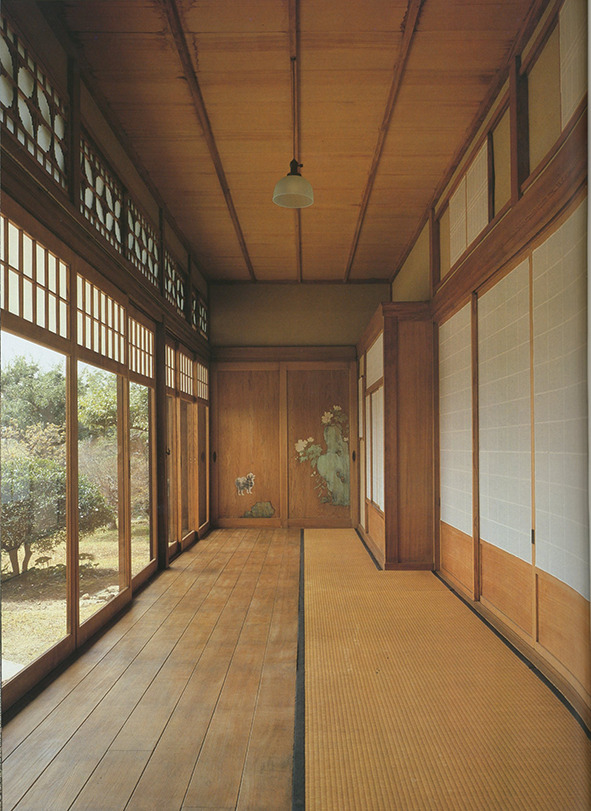

「庭家:NIWAYA」とは、庭の延長でもあり、家の延長でもある居心地の良い縁側のような、伝統的な日本建築(数寄屋・茶室・京町家)の空間性を暮らしの中に取り入れた「家」のことです。

内外境界における「庭」との関係を主題とした数寄屋の空間分析により「特徴を持った10の空間性」が導き出されました。それらの要素をミニマムな建築の中に組み込み、コンセプトモデルとして「ver1.0〜ver4.0」を開発しました。ベースプランは対話・条件により、かたちが変化し「1つのオリジナルな空間」が生み出されていきます。

庭と共に

暮らす家

外と内の境界を限りなくシームレスに、綿密に散りばめられた個性的な4つの庭(窓庭・縦庭・縁庭・坪庭)。暮らしに緑のグラデーション、気持ちの良い抜け感。

AMBIGUOUS SPACE

内でありながら、外のような曖昧な空間

4つの庭(窓庭・縦庭・縁庭・坪庭)は内外境界を緩やかにつなぎ、空間に居心地の良い変化を加えてくれます。内でありながら、外のような開放感。外でありながら、内のような居心地の良さ。これが「曖昧な空間」の醍醐味。数寄なように、嗜好の思うがままに最適な空間を生み出します。

LIFE & ART STYLE

暮らしを愛でる飾り棚

暮らしやすさを考えながら日々アップデート。好みのデザイン、肌触りの良い素材、機能美、物語。毎日使う道具を飾り、お気に入りを見つけて暮らしの中に小さな幸せを散りばめる。

LIVING HALL

感性を解き放つ、くつろぎの場

大開口かつ高天井(3.5m)を標準とし、大画面のテレビ(プロジェクター)、こだわりのオーディオ、お気に入りのソファや家具に囲まれたくつろぎの場を生み出します。使い方を限定しない自由な空間が、多様な暮らしのベースとなります。

KITCHEN & DINING

日々の食を嗜む団欒の場

居心地の良いミニマルな空間。語らいの場、食を育む場、料理を楽しむ場。キッチン&ダイニングは普段使いの効率をとことん追求した、丁度良いジャストサイズの広さ。

BEDROOM

WICを兼ねたミニマルなベッドルーム

住宅全体の面積効率を最大化するために、廊下はウォーク・イン(スルー)・クローゼットを兼ねています。床面積のダウンサイジングが可能になるだけでなく、間口が広くクローゼット全体を見渡すことも可能、ブティックやギャラリーのように使い勝手の良いベッドルームを実現しています。

STRAGE

大容量の小屋裏隠れ倉庫

収納ケース(深型H30㎝)でも3〜4段重ねられたり、奥行きの浅い棚側に小物類や書類の整理整頓が可能。使う頻度は少ない、けれど保管しておきたい。あればあるほど暮らしの満足度が高まる隠れ倉庫は、必要十分な広さを確保。

OUTLINE

暮らしのベース

Base Utility

「家は人々の生活を支えるベースでなくてはならない」という設計思想のもと、バス・トイレ・洗面はそれぞれ独立し、バリアフリー対応も可能な間取りを基本としています。将来的には車椅子での生活に支障がないように、すべての水回りは基本的に1階で成立するように計画されています。

というのも、住宅建築が人生という、長い時間に耐えられるものであってほしい、末長く家族との思い出と共に成長して欲しいという思いから、そのようなご提案をしております。

また生活に必要なユーティリティを1箇所に集約するという考えで、コアの位置・形はあらかじめ標準化されており、ベースプランに組み込まれています。ホテルライクな暮らしを支えるため、ストレージは小屋裏収納を含めて比較的余裕を持たせて計画し、保管の優先度・頻度に応じて的確に使い分けられるようにデザインされています。

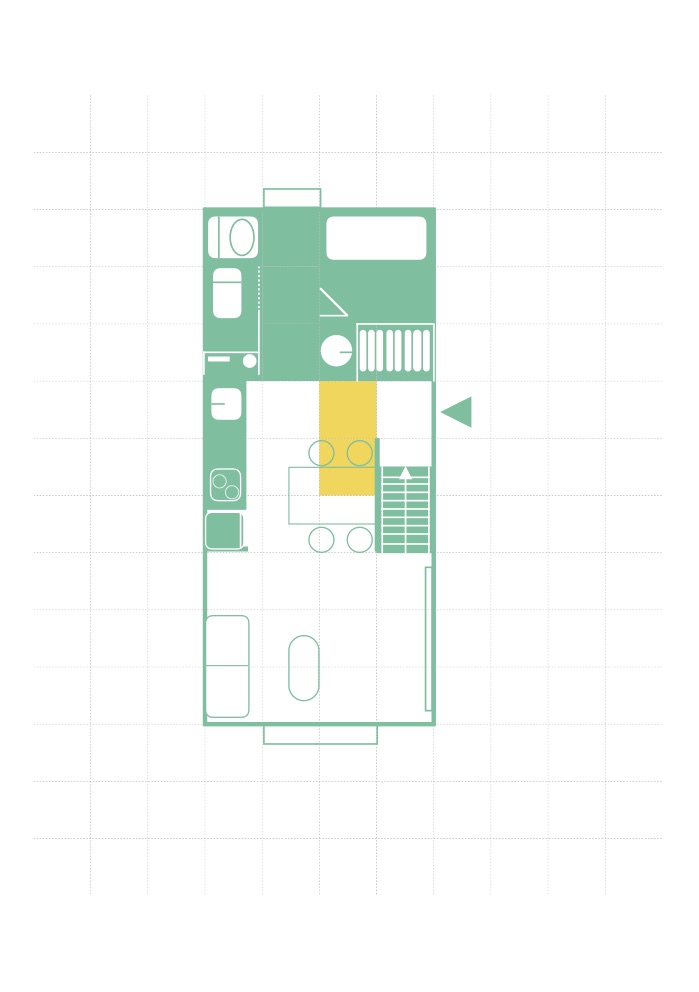

間取り図

Base Plan

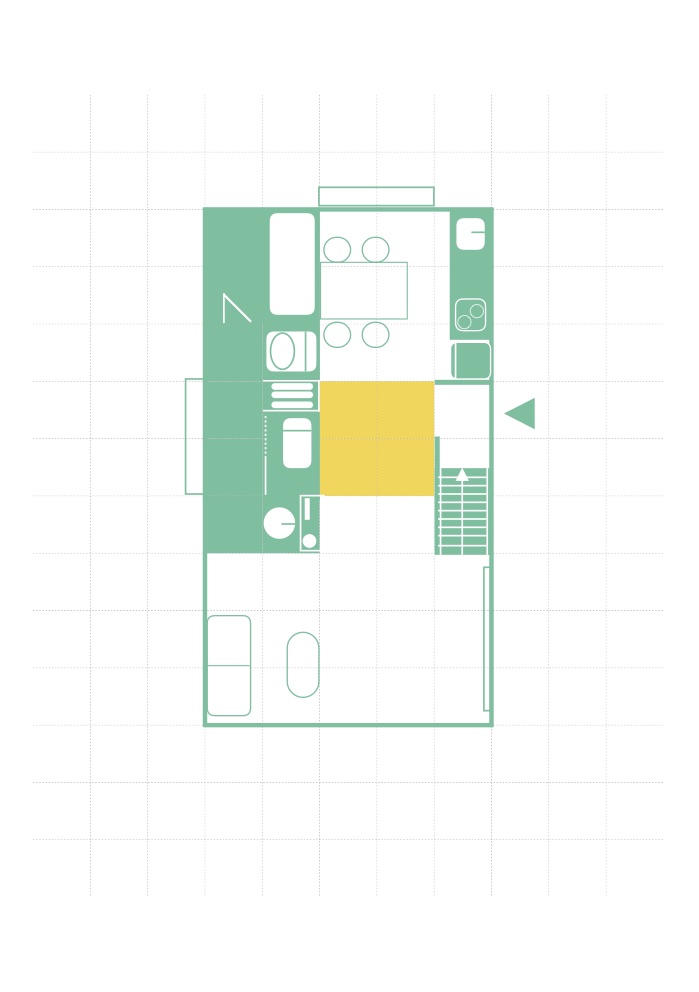

ver 1.0

窓庭の家

DATA

木造在来工法、2階建+小屋裏収納

建築面積:9坪

延べ面積:18坪

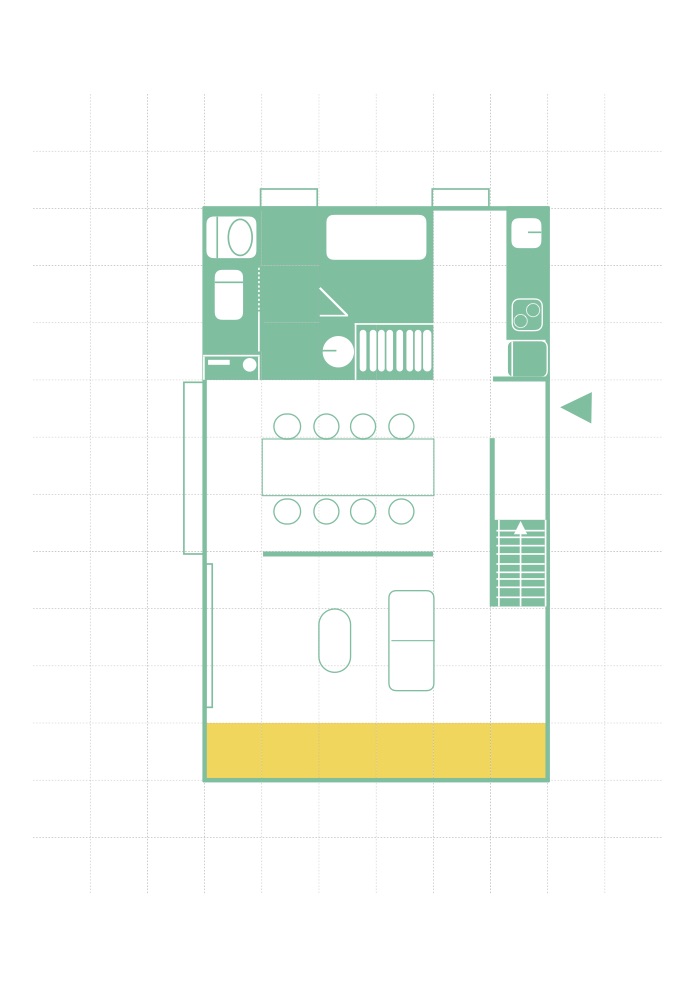

ver 2.0

縦庭の家

DATA

木造在来工法、2階建+小屋裏収納

建築面積:12坪

延べ面積:24坪

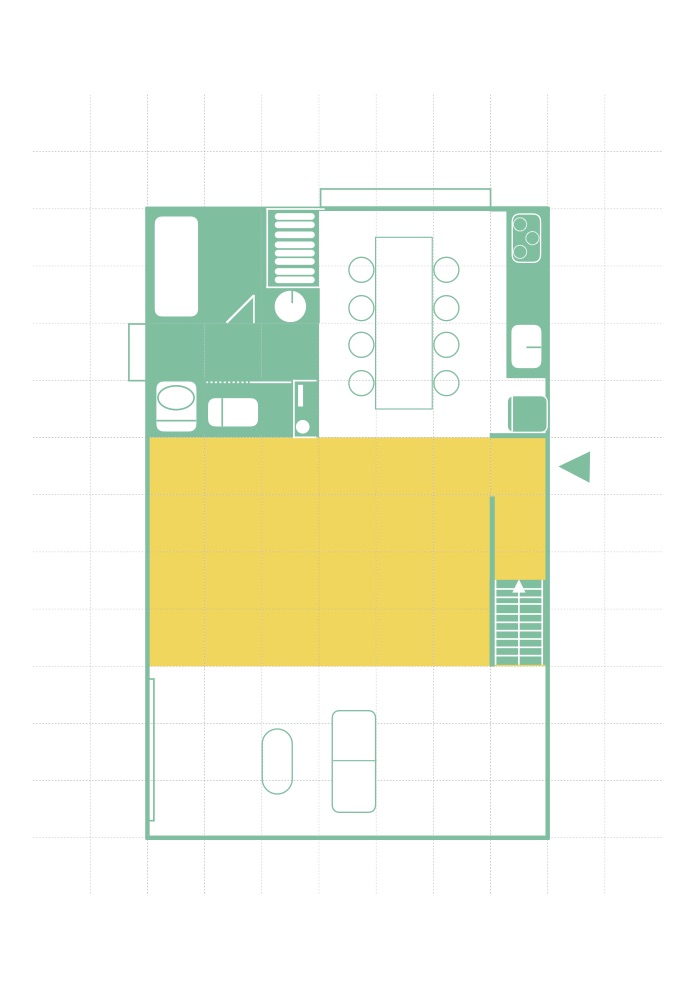

ver 3.0

縁庭の家

DATA

木造在来工法、2階建+小屋裏収納

建築面積:12坪

延べ面積:24坪

ver 4.0

坪庭の家

DATA

木造在来工法、2階建+小屋裏収納

建築面積:18坪

延べ面積:36坪

伝統的な数寄屋にインスパイアされた”個性的な庭”を詰め込んだタイムレス建築を提案します。一般的な住宅規模に応じて4つの庭家を間取りサンプルとして作成しております(ver 1.0〜4.0)。どの間取りも水回りは最小限に、暮らしやすさと、数寄屋のような曖昧な空間を両立できるように配慮しています。

また、間口のとれない狭小住宅、変形地、崖地などの厳しい建築条件にも対応するだけでなく、ご相談内容に応じて、様々な建築コンセプトをご提案します。建築コンセプトを明確にした上で、土地探しのサポートもお手伝いします。

日本建築が有する唯一無二の独自性を現代住宅にアップデート

数寄の空間

Ambiguous Space

『曖昧の十型』(日本建築の”10”の空間)をベースに導き出された曖昧な空間を、現代住宅に取り入れます。空間のタイプは全部で10タイプありますので、”好み”に応じて数種類を使い分けたり、ひとつのタイプで空間を作り込むこともできます。

古来から数寄屋は”庭=外の空間”との関係をどう作るか?が主題であったため、周辺環境(主に借景)を正確に捉えることが大切です。ご要望だけでなく、土地の力を最大限引き出すための最適な空間タイプを間取り図と合わせてご提案します。

1_連続

ひとつの場所(濡縁)が内と外に揺れ動いているタイプ。

最も基本的な曖昧の揺れである。

軒天井が庭へと張り出し、勾欄の空間では外の庭まで内の空間として感じられる。

外から内へと曖昧が連続し、流動的に感じられる空間となっている。

2_分節

内外をつなげようとする意図が見られるものの

個々の空間の曖昧を強めようとするため、分節している。

入側空間に外からの軒天井が連続し、一方で室内から畳床が延長されている。入側空間は内と外が入り混じり曖昧な空間になっている。

縁側空間に室内から入側(畳の部分)が延長されることによって、室の外(廊下)であった空間がより内向きの空間へと変容する。天井面を室内と同等の仕上げとすることによって縁側空間が内として認識される。

3_共存

ひとつの曖昧の質=深層を中心軸として、一方向に揺れ動いている。

深層の曖昧を軸として、曖昧の質がそれぞれの空間で共存している。

縁側空間と室の境界の間に入側が敷かれている。天井の仕上げは軒の延長であり外として扱われているが、床面においては外と内の境界に天井面とのズレが生じ、曖昧な空間となっている。入側内垂れ壁が土壁になっている点でも、入側を外として定義しようとしている意図が見受けられる。

入側.jpg)

縁側空間と室の境界の間に入側が敷かれている。天井の仕上げは軒の延長であり外としてあつかわれている。梁が太く外と同等の化粧として使われている点でも然り。外と内の両方の意味が一つの空間で重なり合っている。

4_突出

突出する揺れ

深層の曖昧を軸として、想定されている曖昧を裏切り、空間を攪乱させる。

土間庇によって濡縁が内的に感じられるだけでなく、茶の催事を行うことができるようにしている。意図的に外を内として定義しよう としていることがわかる。外の空間が内的な操作によって攪乱され、内と外が曖昧になっている。

5_繰込

深層の曖昧を軸に繰り込むように曖昧を生む。

想定されている曖昧に揺れを加え、曖昧を増幅させる。

手水鉢が軒の境界面に位置しているため、外でもあり内でもあるように感じられる。外の空間が繰り込まれているように内へと連続し、縁側空間においては軒先のあたりまで内であるように自然と感じられる。

6_延長

外から内に向かうように層を生み出すのではなく、内を外へ延長させることによって緩やかに内外の境界を曖昧にしているパターン。伸張性のある曖昧として捉えることができる。

濡縁が軒先を越え、庭へと張り出している。緩やかに外へとつながる室内空間は曖昧を自然と感じさせてくれる。

7_取込

外を内へと取り込み、 引き込むことによって曖昧を生じさせている。

深層の曖昧を軸として揺れを取込む。

前出と同様の空間。小川が建物とは無関係に流れていることによって土縁の空間は外的といえる様相を現している。

土縁の天井面が居室の仕上げと同等であり、床面の土間的な空間との対比から生じる曖昧である。内が土縁に取り込まれているとも捉えることができる。

8_対比

深層の曖昧を軸として両方向に対比的に揺れている。

ひとつの場所から派生するように周囲の空間に影響を与えている。

濡縁.jpg)

入側に濡縁が延長され、手水鉢との間は庭の一部である。手水鉢の位置は外側にあるため内的な空間が外に存在していることになり、内的でもあり外的でもある対比が同時にひとつの場所で生じていると考えられる。

濡縁.jpg)

9_侵食

ふたつの深層の曖昧が互いに浸食しながらも共存している。軸がふたつあり、曖昧の軸が常に両方向に揺れ動き、軸が定まらない曖昧となる。

-4.jpg)

土間庇と濡縁によって構成された空間が垂れ壁、柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。外からの質と、内からの質が浸食し合っている。

10_衝突

ふたつの深層の曖昧が衝突、共存、分離している。

それぞれの曖昧が独立、連続を繰り返すため、定まることが無い。

揺れが抽出できるため混沌ではないが、曖昧の境界を巧みに操作しているといった意味で非常に高度な曖昧であるといえる。

土間庇と濡縁によって構成された空間が天井面の仕上げや柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。外的に扱われている柱が内的な軒天へと移り変わり、曖昧を保っている。外からの質と、内からの質が衝突しあい、せめぎ合っている状態。

内とも外ともつかぬ空間をつくりなしながら、中連障子を上からおろし、視線を遮ることによって、空間を低く水平に流動させる技巧、袖壁を出し視覚的に遮りながら、下方は透かして、床を奥へと連続させて空間の流動感を倍加させる。

垂れ壁によって濡縁は内ととらえられるが、床下まで庭園が 入り込むことによって外とも感じられる。さらに支え柱と手水鉢が池の上に残ることによって、外が内であるように感じられる。

数寄屋と曖昧性に関して、もっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください

「何から考えればいいかわからない」

そう感じている段階こそ、相談のタイミングです。

一緒に、整理するところから始めましょう。

見 学 会 の お 知 ら せ

(〜開催予定〜)