TEN TYPES OF AMBIGUITY_日本建築の”10”の空間

数寄屋の

日本的空間

曖昧の十型

日本の空間の”真”、数寄屋の空間は”曖昧”である。”曖昧な空間”は数寄屋に通じている。

わたしたちの身の回りを取り巻く”環境”=「気候、風土、言葉、文化、住まい、人とのつながり」はそれぞれが複雑に混ざり合いながら、独自の進化を遂げてきた。

様々なモノを受け入れ、適応してきたことが日本の本質的な事象であり、あらゆることを「曖昧な状態」に留めておく”空気感”はまさに日本固有の”環境”とでも言うべきものであり、それは空間的にも昇華されている。

常に安定状態にある中で生まれるものではなく、多種多様な環境の中から取捨選択し、最適なものへの移行とでも言うべき、不安定な安定への、ほんの僅かな状態が”曖昧”の本質である。

今や、日本建築には世界的にも類を見ないほどの豊かな空間が生まれている。

その”源流”として考えられているのが「数寄屋」である。

What’s AMBIGUITY_曖昧の意味

曖昧=洗練

明快な解釈

多様な意味

ここでいう曖昧とは、単なる概念ではなく

本質的な曖昧を追求している。

というのは曖昧であるということは、曖昧でないことの裏返しであり、あらゆる要素が単純化された後に結果として曖昧さが残った場合のことを対象としている。

不明瞭、不明確などといったことは「曖昧」とはまったくの別次元で考えられるべきであり、意味を正確にたどっていくと全く異なる土俵で考えなければならないことが多い。

「曖昧」とは非常に明快でありながらも、意味の多様な場合であったり、様々な解釈が可能である状況のことを指す。

・曖昧とは何であるのか?

・日本建築/数寄屋にはどのような関係が生まれているのか?

・どのような空間が曖昧なのか?

・なぜ曖昧であると判断できるのか?

・”揺れ”とは何か?

・”和の空間”を現代建築に活かすことができるのか?

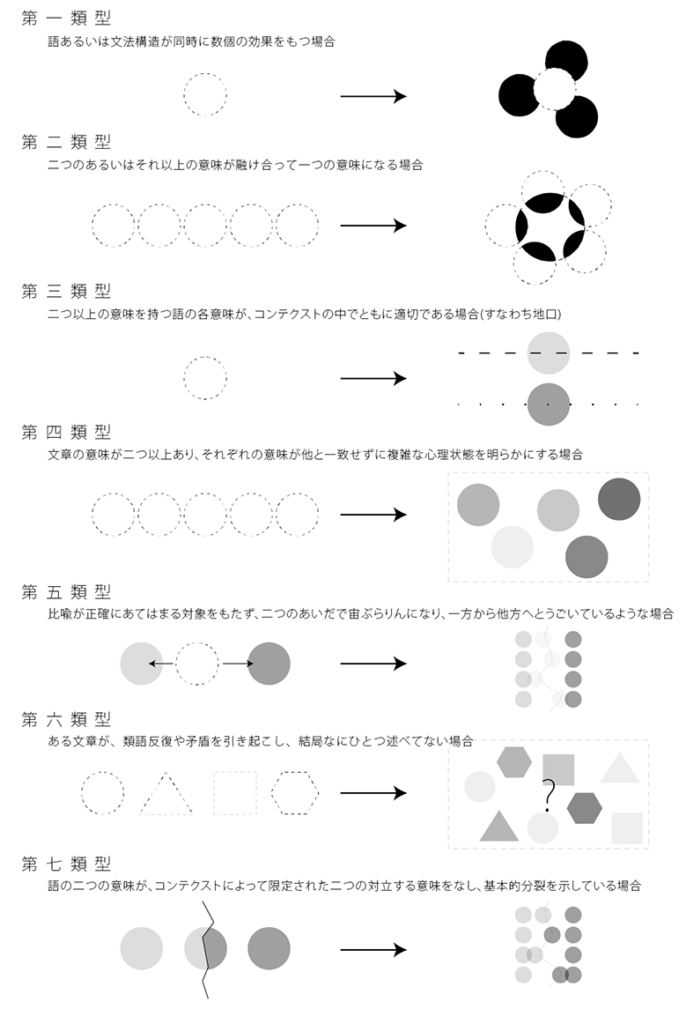

00_『曖昧の七つの型』_概念図_ウィリアム・エンプソン著

詩の言の葉

美しさ・儚さ

=曖昧

ウィリアム・エンプソン氏が著した「曖昧の七つの型」という曖昧に関しての類型学的試論。

彼は、詩の美しさは言葉の音調の美しさや、感覚的な雰囲気にあるとし、詩を構成する語(言の葉)が、同時にいくつかの意味を持つ多義性にあると主張し、これを「曖昧」と定義した。

また詩の言葉の「曖昧」を、意味の重なり方の複雑さに従って七つの型に分類し、古今の英詩を仔細に分析した。

今回は建築において、曖昧をその度合いによって分類し、曖昧の捉え方を細分化する。

”曖昧”は日本建築の中に芽生え、あまりにもあたりまえであるが故に、研究はほとんどなされていない。

建築に関しての体系的な分類も存在していないが、建築にも曖昧という概念は存在するし、その空間的な要素について深堀する。

まずはウィリアム・エンプソン氏が7つに分類した曖昧の定義を図式化することで、曖昧に関する理解を深めるとともに、建築の空間要素に落とし込んでいく。

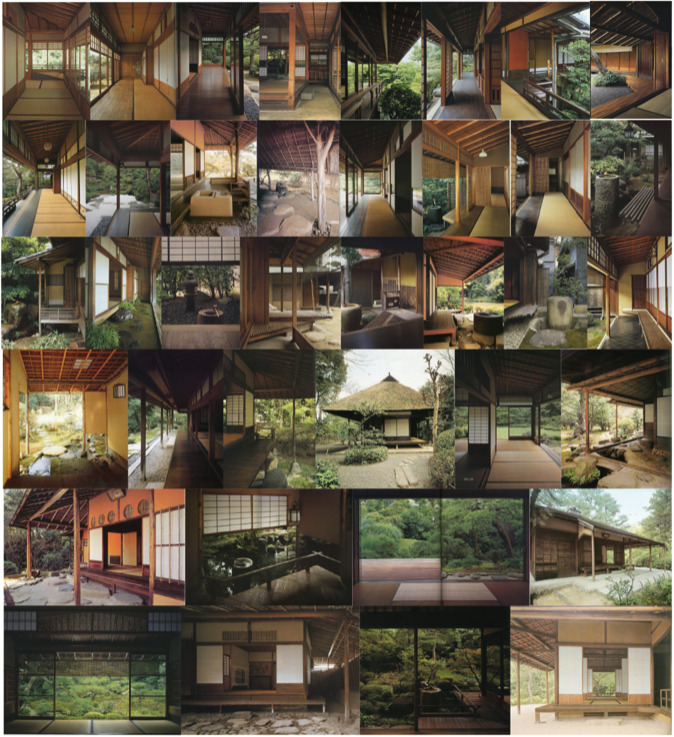

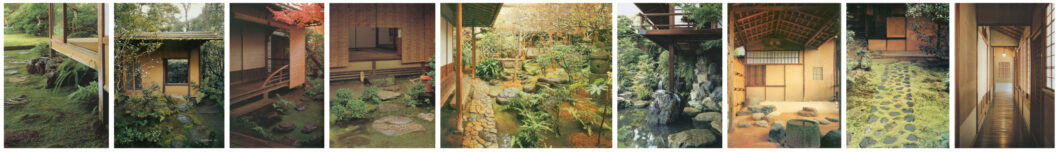

01_Japanese architecture_日本の建築、日本の空間、内外の境界

日本の建築には様々な内と外の関係性が存在している。

その関係性の中に曖昧な空間は存在し、曖昧を類型化することは日本的な建築空間の理解を深めるだけでなく、現代建築においても意義のあることであると考えられる。

02_数寄屋の曖昧な空間_広縁、入側、濡縁、土間庇、土間縁

数寄屋から

曖昧の要素を抽出

類型化する

日本建築の空間の外部には多くの場合、鑑賞のための庭(外を感じるための空間、坪庭も含む)があり、庭(外部)をどのように室内(内部)に取り入れるかということが主題であった。

昔から日本では、内部的外部、外部的内部の空間が多く作られてきた。数寄屋、茶室にいたっては様々な嗜好を凝らした建築が多く存在しており、その代表的な場所が「縁側・濡縁・広縁・入側・土間・土縁」などの中間領域である。

・内とは居室を表し、居間や広間など室内空間として考えられているものを対象とする。

・外とは庭であり、庭園である。庭に関して積極的に開こうとする意図が読み取れる場所を対象とする。

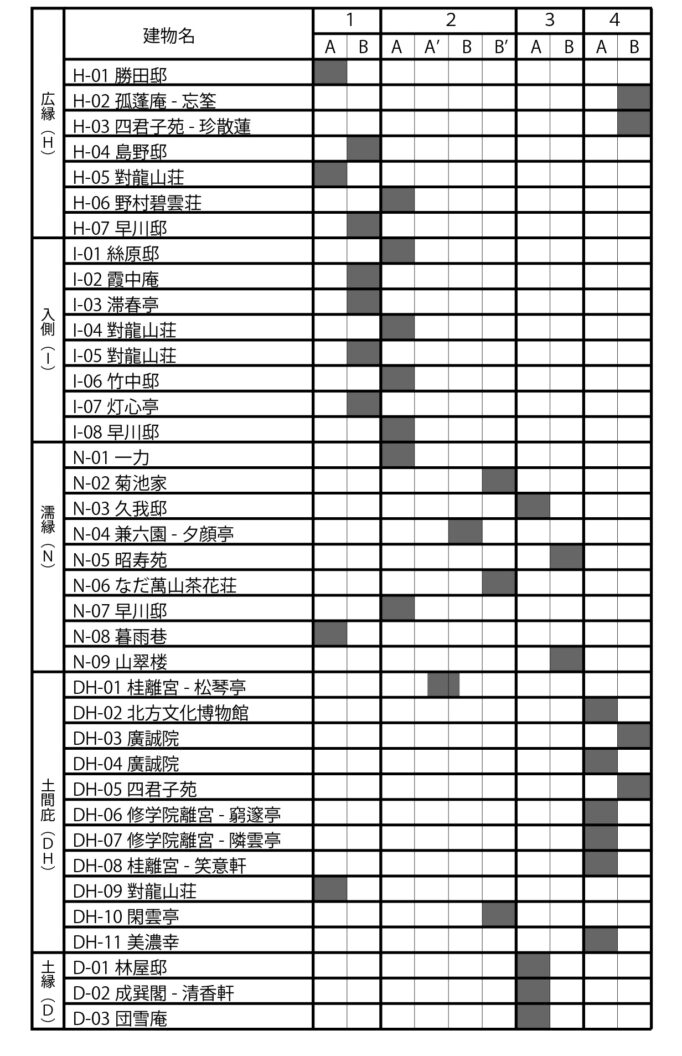

数寄屋の曖昧な空間における内外境界とは「広縁(H)」「入側(I)」「濡縁(N)」「土間庇(DH)」「土間縁(D)」などの中間領域であり、その定義は図面表記があることが必須条件である。

※研究対象建物

勝田邸、孤蓬庵(忘筌)、四君子苑(珍散蓮)、島野邸、對龍山荘、野村碧雲荘、早川邸、絲原邸、霞中庵、滞春亭、竹中邸、灯心亭、一力、菊池家、久我邸、兼六園(夕顔亭)、昭寿苑、なだ萬山茶花荘、暮雨巷、山翠楼、桂離宮(松琴亭、笑意軒)、北方文化博物館、廣誠院、修学院離宮(窮邃亭、隣雲亭)、閑雲亭、美濃幸、林屋邸、成巽閣(清香軒)、団雪庵

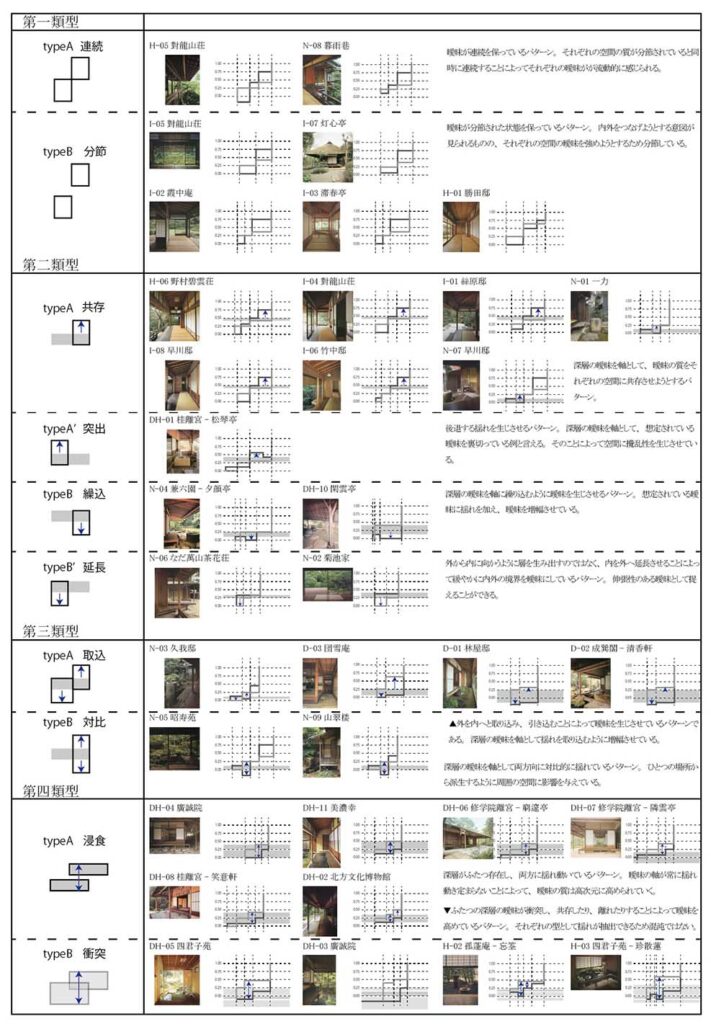

03_数寄屋の内と外の境界に曖昧を引き起こす「揺らぎ」の類型化

数寄屋から曖昧を抽出し、曖昧の可能性を示す。

日本建築における境界は内外の関係によって曖昧が生じやすい。

なかでも数寄屋、茶室にいたっては様々な嗜好を凝らした建築が多く存在している。

0か1ではなく、無数に存在するいくつもの層を幾重にも重ねることによって日本建築の豊かさは生まれている。

04_内外の中間領域における揺れの”可視化”

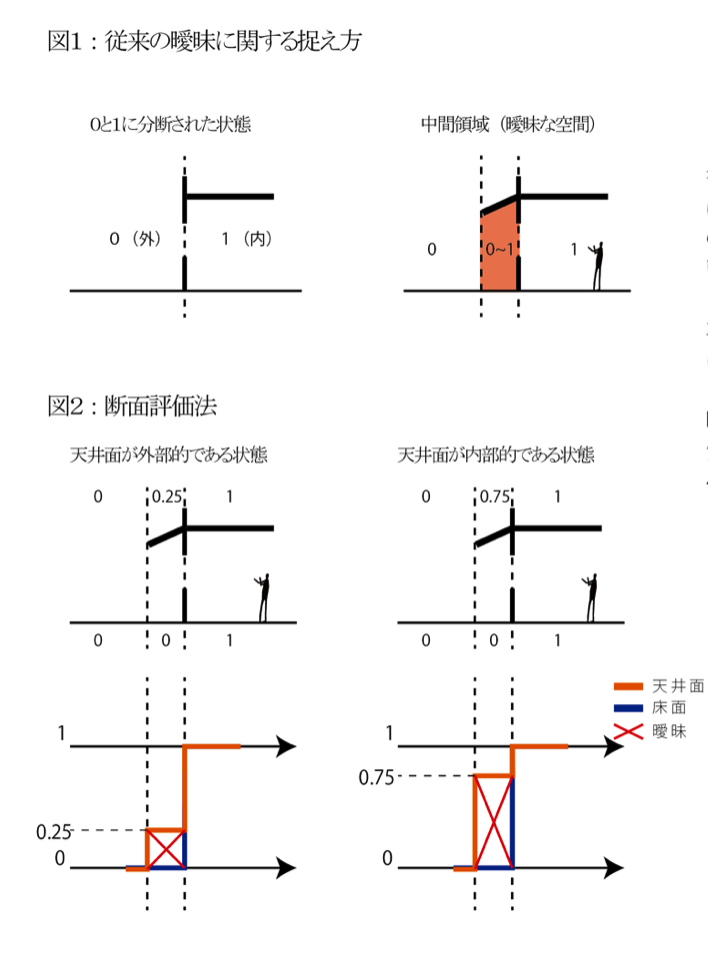

従来の中間領域に対する理解は図1に示すように空間だけでとらえるものであった。

これでは内外の評価を与えるのに非常に困難で曖昧な空間をより複雑にしてしまっている原因であるように思える。

本研究では図2のように断面評価法を用い、天井面と床面に内外の評価を与えることで曖昧を可視化する。

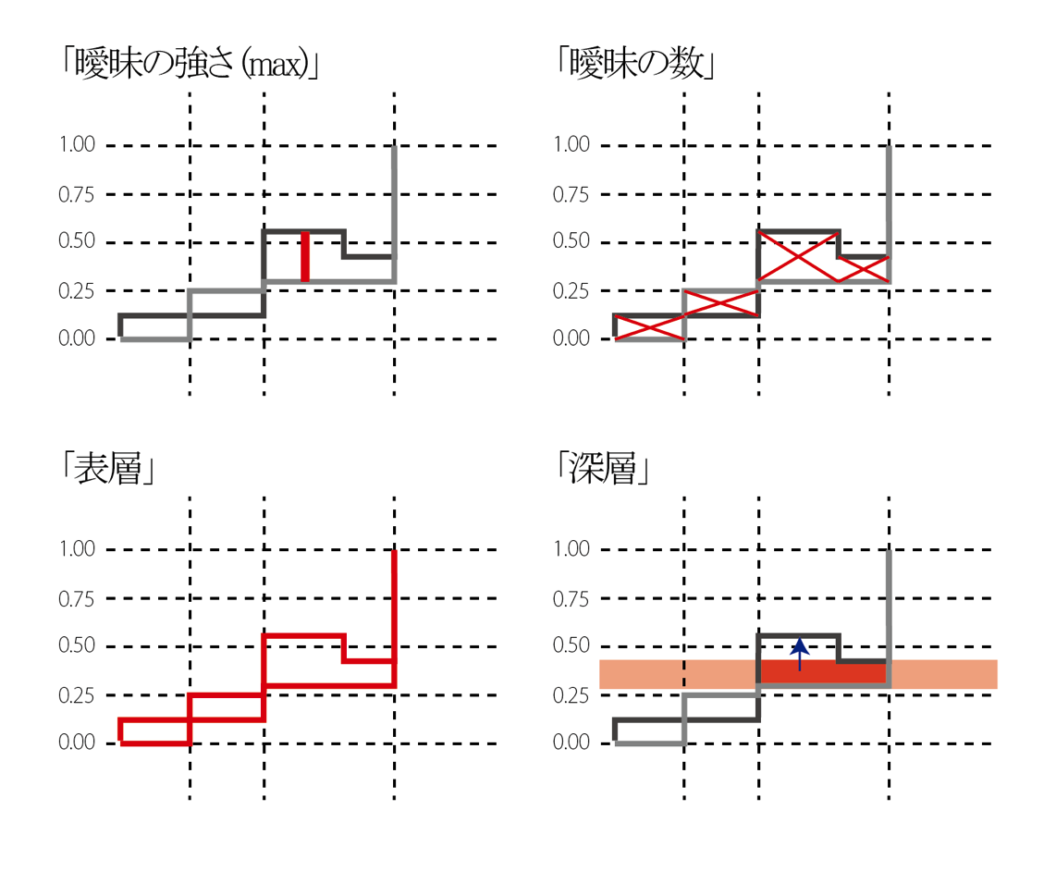

05_『曖昧の十型』_2つの層

曖昧の十型とは、「曖昧の強度」「曖昧の数」を「表層」と「深層」の次元の異なる2つの層として抽出し、”目に見える揺れ”によって十のタイプに分類したものである。

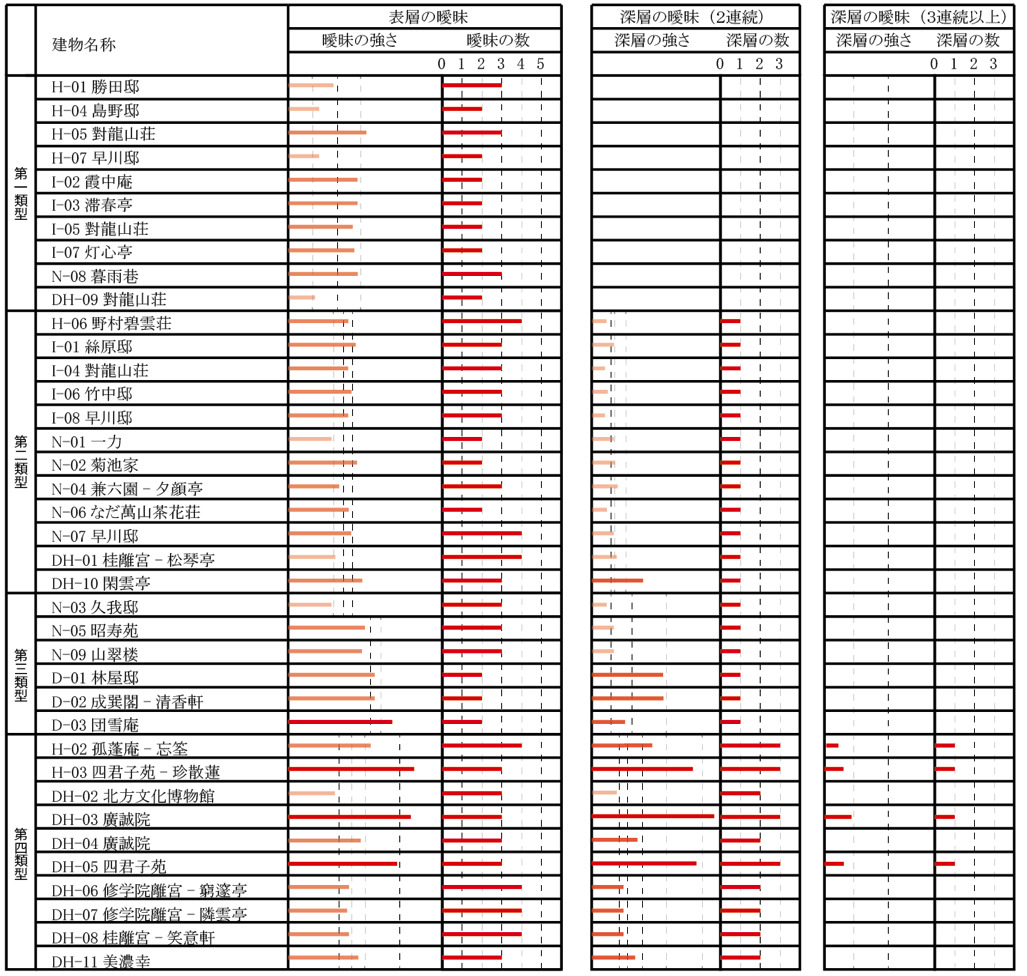

06_中間領域(曖昧な空間)の類型化

大分類4つ

さらに細かくすると

10の型に分類

数寄屋の内外境界に存在する中間領域を断面評価法に基づいて類型化する。

それぞれの事例のグラフから揺れを読み取り、パターンによって分類。

大きく分けて4つ、さらに細かくすると10の型に分類できる。

今まで、単一で一様と思われていた中間領域(今まで詳細に定義されてこなかった名称の空間)には、多様な空間が存在している。

中間領域(曖昧な空間)の中に日本固有の独自に進化を遂げた空間を見出すことができる。

『曖昧の十型』(日本建築の”10”の空間)

1_連続

ひとつの場所(濡縁)が内と外に揺れ動いているタイプ。

最も基本的な曖昧の揺れである。

それぞれの空間の質が分節されていると同時に連続することによってそれぞれの曖昧が流動的に感じられる。

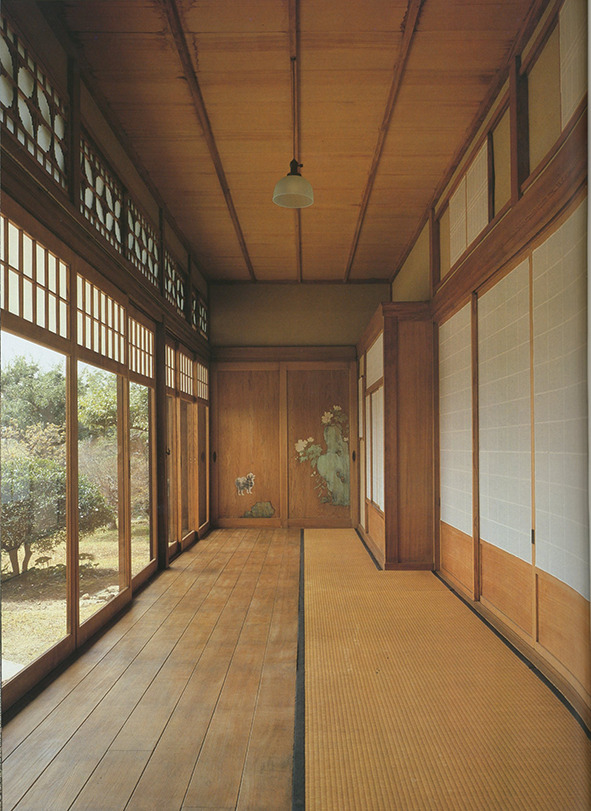

軒天井が庭へと張り出し、勾欄の空間では外の庭まで内の空間として感じられる。

外から内へと曖昧が連続し、流動的に感じられる空間となっている。

広間入側の濡縁.jpg)

入側に直接勾欄がとりつけられ、濡縁と同じく外としてあつかわれている。また手水鉢によって外を内へと引き入れる企ても感じられる。それぞれが独立して曖昧を生み、連続している空間。

2_分節

内外をつなげようとする意図が見られるものの

個々の空間の曖昧を強めようとするため、分節している。

土間庇が途切れることなく室内へ取り込まれることによって、入側空間が外的な雰囲気を帯びている。軒先空間と入側空間を分節しながら連続感を保ち、強度の高い曖昧を生んでいる。

入側空間に外からの軒天井が連続し、一方で室内から畳床が延長されている。入側空間は内と外が入り混じり曖昧な空間になっている。

庭に対してむき出しになった入側。室内から延長されることによって内であった空間が外の空間へと変容し、入側空間と軒先空間のそれぞれの場所において強い曖昧が感じられる。

縁側空間に室内から入側(畳の部分)が延長されることによって、室の外(廊下)であった空間がより内向きの空間へと変容する。天井面を室内と同等の仕上げとすることによって縁側空間が内として認識される。

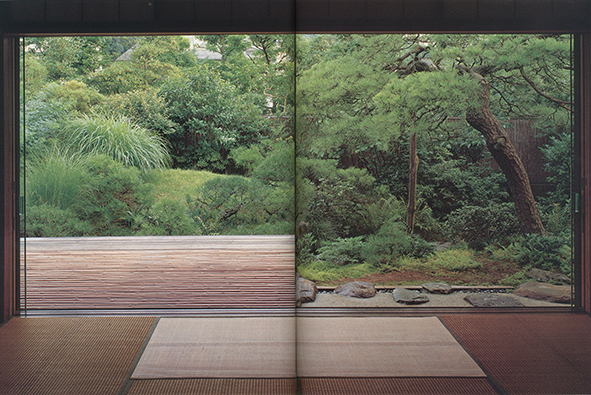

3_共存

ひとつの曖昧の質=深層を中心軸として、一方向に揺れ動いている。

深層の曖昧を軸として、曖昧の質がそれぞれの空間で共存している。

縁側空間と室の境界の間に入側が敷かれている。天井の仕上げは軒の延長であり外として扱われているが、床面においては外と内の境界に天井面とのズレが生じ、曖昧な空間となっている。

前出同様の空間構成となっている。入側内垂れ壁が土壁になっている点でも、入側を外として定義しようとしている意図が見受けられる。

入側.jpg)

縁側空間と室の境界の間に入側が敷かれている。天井の仕上げは軒の延長であり外としてあつかわれている。梁が太く外と同等の化粧として使われている点でも然り。外と内の両方の意味が一つの空間で重なり合っている。

濡縁.jpg)

濡縁、軒先、手水鉢。軒先の場所において外を感じ、またその外で内を感じる。揺れとしては共存の体をとっているが、ひねりを加えた曖昧であると考えられる。

縁側空間と室の境界の間に入側が敷かれている。天井の仕上げは軒の延長であり外としてあつかわれている。濡縁外の手水鉢も外を内として取り込もうとしており、天井面の仕上げが強調されている点でも内を外として感じさせようとしているのが伺える。

濡れ縁.jpg)

天井の仕上げは軒の延長であり内を外として意味づけようとしている。濡縁の外側に位置する手水鉢は外を内として取り込もうとしている。畳面が扉よりも若干広くズレていることも曖昧を感じさせる要素であるように思える。

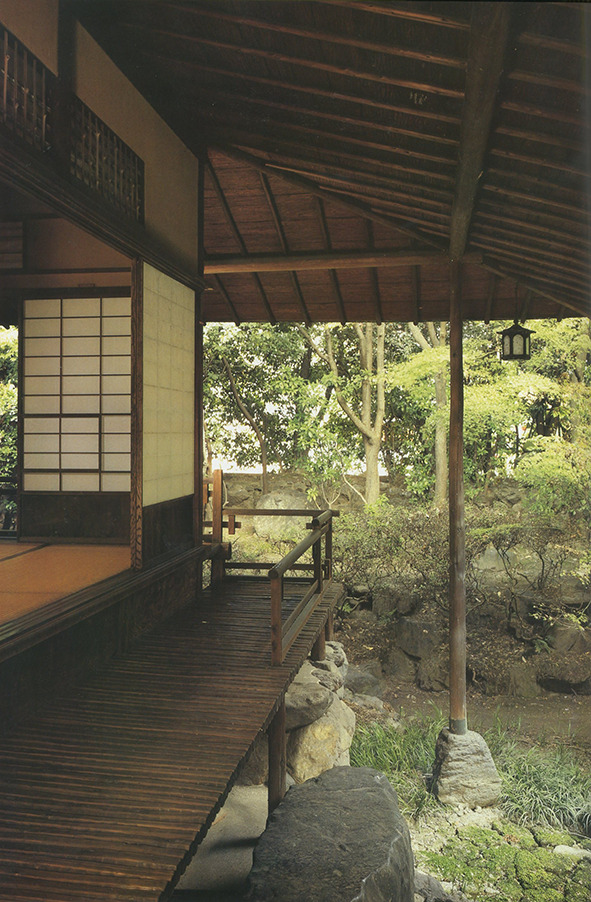

4_突出

突出する揺れ

深層の曖昧を軸として、想定されている曖昧を裏切り、空間を攪乱させる。

土間庇によって濡縁が内的に感じられるだけでなく、茶の催事を行うことができるようにしている。意図的に外を内として定義しよう としていることがわかる。外の空間が内的な操作によって攪乱され、内と外が曖昧になっている。

5_繰込

深層の曖昧を軸に繰り込むように曖昧を生む。

想定されている曖昧に揺れを加え、曖昧を増幅させる。

手水鉢が軒の境界面に位置しているため、外でもあり内でもあるように感じられる。土縁によって内的に感じられる空間に曖昧な要素が組み込まれることによって曖昧が増幅される。

手水鉢が軒の境界面に位置しているため、外でもあり内でもあるように感じられる。外の空間が繰り込まれているように内へと連続し、縁側空間においては軒先のあたりまで内であるように自然と感じられる。

6_延長

外から内に向かうように層を生み出すのではなく、内を外へ延長させることによって緩やかに内外の境界を曖昧にしているパターン。伸張性のある曖昧として捉えることができる。

濡縁が軒先を越え、庭へと張り出している。緩やかに外へとつながる室内空間は曖昧を自然と感じさせてくれる。

竹縁.jpg)

7_取込

外を内へと取り込み、 引き込むことによって曖昧を生じさせている。

深層の曖昧を軸として揺れを取込む。

土縁に庭園からの自然が入り込み、飛石も内に取り込まれている。外であり内である空間。地面と床面の間の作り方が地面の上に建物をのせたように見えるのもまた外を強めている。

前出と同様の空間。小川が建物とは無関係に流れていることによって土縁の空間は外的といえる様相を現している。

土縁の天井面が居室の仕上げと同等であり、床面の土間的な空間との対比から生じる曖昧である。内が土縁に取り込まれているとも捉えることができる。

.jpg)

縁側空間に濡縁が延長され、その先に手水鉢が配置されている。縁側の外は庭として扱われ、手水鉢の位置はさらにその外にあるため内的な空間が外に存在していることになる。ここで生じている曖昧はその微細な変化の中に深層の曖昧が存在している。

8_対比

深層の曖昧を軸として両方向に対比的に揺れている。

ひとつの場所から派生するように周囲の空間に影響を与えている。

濡縁.jpg)

入側に濡縁が延長され、手水鉢との間は庭の一部である。手水鉢の位置は外側にあるため内的な空間が外に存在していることになり、内的でもあり外的でもある対比が同時にひとつの場所で生じていると考えられる。

濡縁.jpg)

9_侵食

ふたつの深層の曖昧が互いに浸食しながらも共存している。軸がふたつあり、曖昧の軸が常に両方向に揺れ動き、軸が定まらない曖昧となる。

-4.jpg)

土間庇と濡縁によって構成された空間が垂れ壁、柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。外からの質と、内からの質が浸食し合っている。

土間庇と濡縁によって構成された空間が支え柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。大きくせり出した庇と縁によって外からの質と、内からの質が浸食し合っている。

土間庇と濡縁によって構成された空間が垂れ壁、柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。外からの質と、内からの質が浸食し合っている。

土縁.jpg)

10_衝突

ふたつの深層の曖昧が衝突、共存、分離している。

それぞれの曖昧が独立、連続を繰り返すため、定まることが無い。

揺れが抽出できるため混沌ではないが、曖昧の境界を巧みに操作しているといった意味で非常に高度な曖昧であるといえる。

土間庇と濡縁によって構成された空間が天井面の仕上げや柱による境界によって内的な空間へと揺さぶられている。外的に扱われている柱が内的な軒天へと移り変わり、曖昧を保っている。外からの質と、内からの質が衝突しあい、せめぎ合っている状態。

垂れ壁によって濡縁は内ととらえられるが、床下まで庭園が 入り込むことによって外とも感じられる。さらに支え柱と手水鉢が池の上に残ることによって、外が内であるように感じられる。

内とも外ともつかぬ空間をつくりなしながら、中連障子を上からおろし、視線を遮ることによって、空間を低く水平に流動させる技巧、袖壁を出し視覚的に遮りながら、下方は透かして、床を奥へと連続させて空間の流動感を倍加させる。

土間庇によって庭の自然を内に引き込んでいる。庭に落ちる柱、視線を遮る壁面、内的であるはずの空間が外的な要素に満ち溢れ、そのどちらにも留まることができない曖昧な状態。

※参考文献

座敷と露地(中村昌生/新潮社/1978)、数寄屋建築集成)茶室と露地(中村昌生/小学館/1979)、数寄屋建築集成)総合作例集 全国編(中村昌生/小学館/1981)、数寄屋建築集成 細部編 外廻りの技法(中村昌生/小学館/1984)、現代和風建築集 第1巻 棟梁の時代Ⅰ(伊藤ていじ、横山正/講談社/1984)、現代和風建築集 第2巻 棟梁の時代Ⅱ(伊藤ていじ、横山正/講談社/1983)、現代和風建築集 第3巻 近代の数寄(伊藤ていじ、横山正/講談社/1984)、数寄屋邸宅集成 第二巻 数寄の家(中村昌生/毎日新聞社/1988)、数寄屋邸宅集成 第三巻 京の別業(中村昌生/毎日新聞社/1988)、日本の庭園[4]茶の庭(中村昌生/講談社/1995)

2015年1月

【WEB】Graduate Directory 2015 | Wallpaper* Magazine

【Status】今後が期待される世界の建築学生20人に選出(修士設計)

【Type】建築/Architecture

【Sort】京都御所現代美術館/Kyoto imperial palace contemporary art museum

【Site】京都市/Kyoto

内に外庭

数寄の家

外と内の境界を庭と呼び

小さな1本の木から

背後にそびえる山林たち、見渡す限りの海原まで

そこにある唯一無二の景色を見つけ出し、空間へと投影する

そこにしかない庭が暮らしに溶け込む空間

ver 1.0

窓庭の家

ver 2.0

縦庭の家

ver 3.0

縁庭の家

ver 4.0

坪庭の家

家づくりに必要なコト、ぜんぶ。

建築家が「ミニマルな暮らしのベースづくり」をサポートします。

「何から考えればいいかわからない」

そう感じている段階こそ、相談のタイミングです。

一緒に、整理するところから始めましょう。

見 学 会 の お 知 ら せ

(〜開催予定〜)