最高の間取りのつくり方|建築家の自邸におけるリアルな試行錯誤|外から・内から考える|アナログとデジタル

建築家として、自邸を建築するというのは、多くの建築家にとっての夢であり、自分で思い通りの空間を生み出せる最高の機会である。自分にとって最適な建築、最高の間取りのつくり方は、注文住宅ならではのポイントと、建築的なスタディの連続として、最終的に導き出された結果として建築が生まれています。そして、このプロセスは多くの方にとって参考になる、最高の間取りをつくる方法がたくさん含まれていますので、参考になれば嬉しいです。

最高の間取りとは

最高の間取りとは、住人の暮らしに寄り添ったスタイルを実現している間取りのことであり、必ずしも万人にとって最高な間取りは存在しないと思います。

不特定多数が満足できる間取りは建売やマンションが参考になりますが、理想の暮らしを実現するには程遠いこともあります。

とはいえ建築家として最高の間取りというものに答えは出さなければならない訳であって、自分が目指している建築の姿をお伝えしたいと思います。

最高の間取りとは「土地の力を最大限に生かした間取り」であり、土地の力とは、多くの場合借景であり、風景であり、外との関係をどのように建築に取り入れるかという主題に答えている間取りだと思います。それは、日本古来の数寄屋建築の原理原則を、現代の建築に置き換えたものだと言えます。

自分にとって最適な建築とは

自分にとって最適な建築は、自分のみ知るところとなるはずですが・・・

多くの建て主(クライアント)は建築の専門家ではないことがほとんどであるため、なかなか最適解を導き出せない事がほとんどだと思います。

そこで建築家が住人に代わって、最適な建築を構築する役割を果たすことになるのですが、住人の暮らしについて想像を膨らませ、土地の魅力を発見し、街並みや、建築物としての魅力を最大化する手法はそれぞれの建築家のスタイルによります。

自分に合う建築家を見つけ出すには、これまでの作品を眺めることが第一歩です。本質的には何に重点を置いているのか?建築を構築する際の思考の癖を理解することも大切です。

イメージから建築家を選ぶくことももちろんOKです。注文住宅相談サービス5選の各サイトを眺めているだけでも自分の好みがはっきりとしてくると思います。

気になる建築家が見つかったら、早速ホームページへアクセスしてみましょう。コンセプトや建築家の考えを知ることができます。目指している建築に共感できたら、一度問い合わせをしてみるのもいいと思います。

最高の間取りのつくり方

自邸を建築する際、最高の間取りを考えました。万人にとって最高かはわかりませんが、少なくとも自分たちにとって最高な間取りになるように検討を重ねました。間取りはつくりすぎて、つくりすぎることはない。考えを整理していき、どんどん間取りを洗練させていくには、時間と労力がかかります。もちろん、作り手の経験やセンスも問われます。

ここでは間取りづくりのルーチンワークを紹介します。

一度できたプランを何度も壊して、作り変え続ける

最高の間取りをつくるために、最も必要なプロセス。それは一度できたプランを何度も壊して、作り変え続けることです。

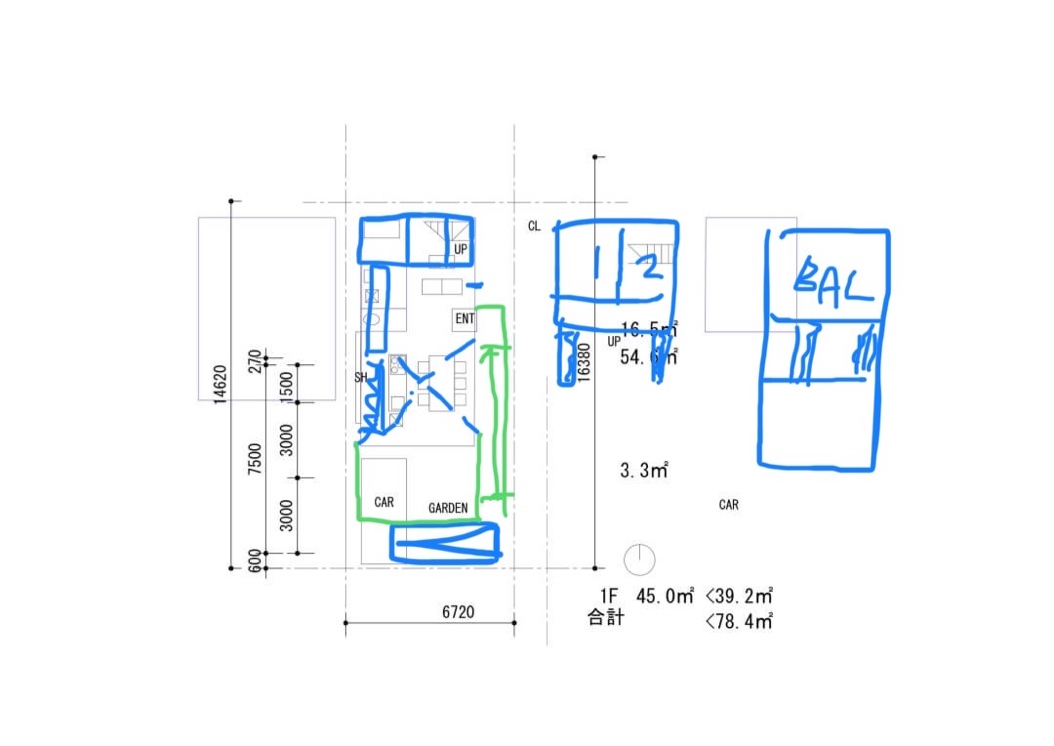

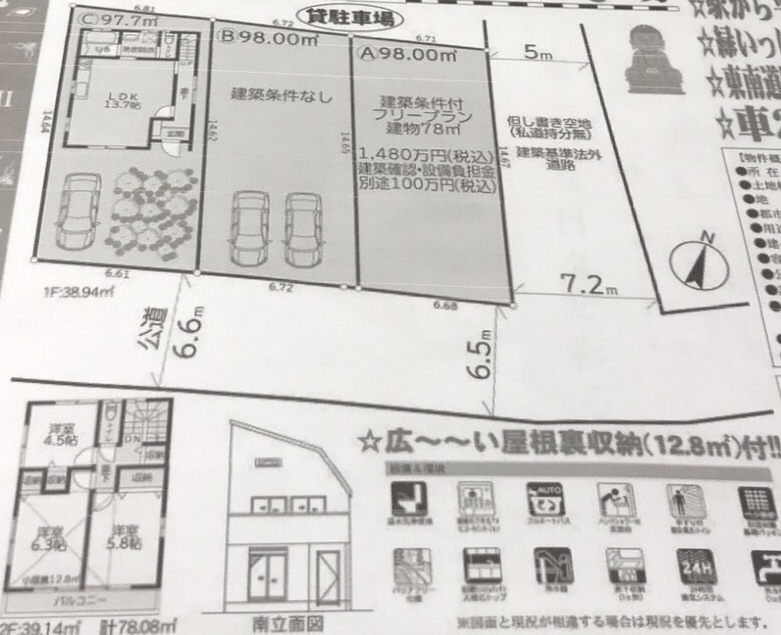

このような建売の間取りは、壊すためにあるプランとも言えます。

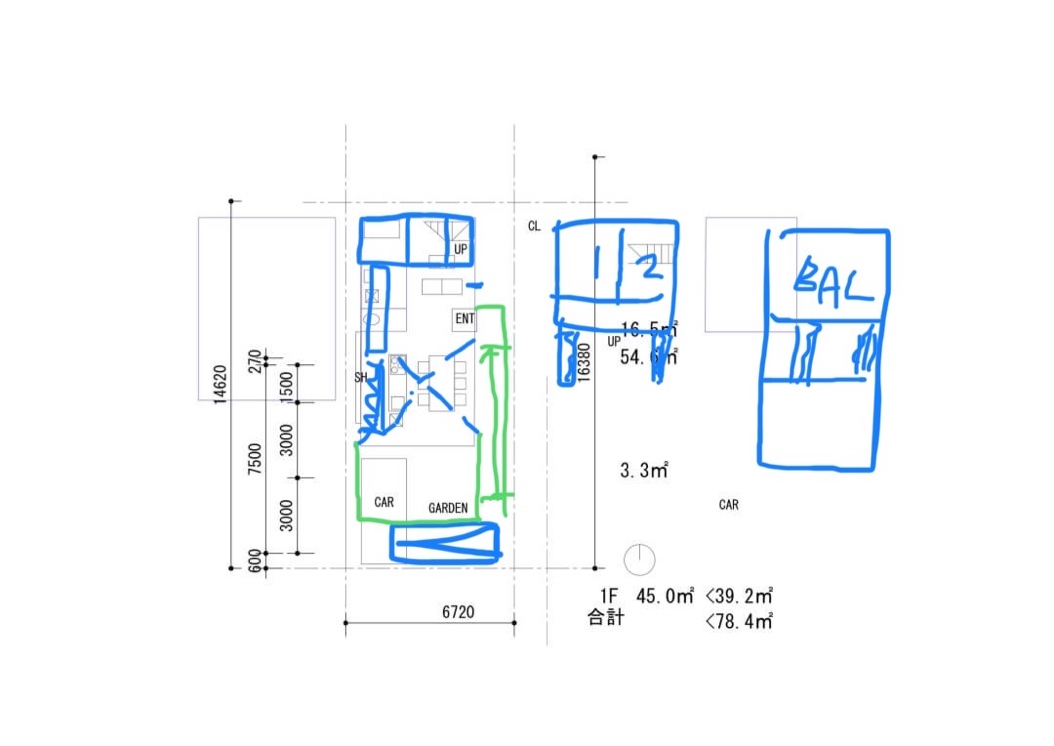

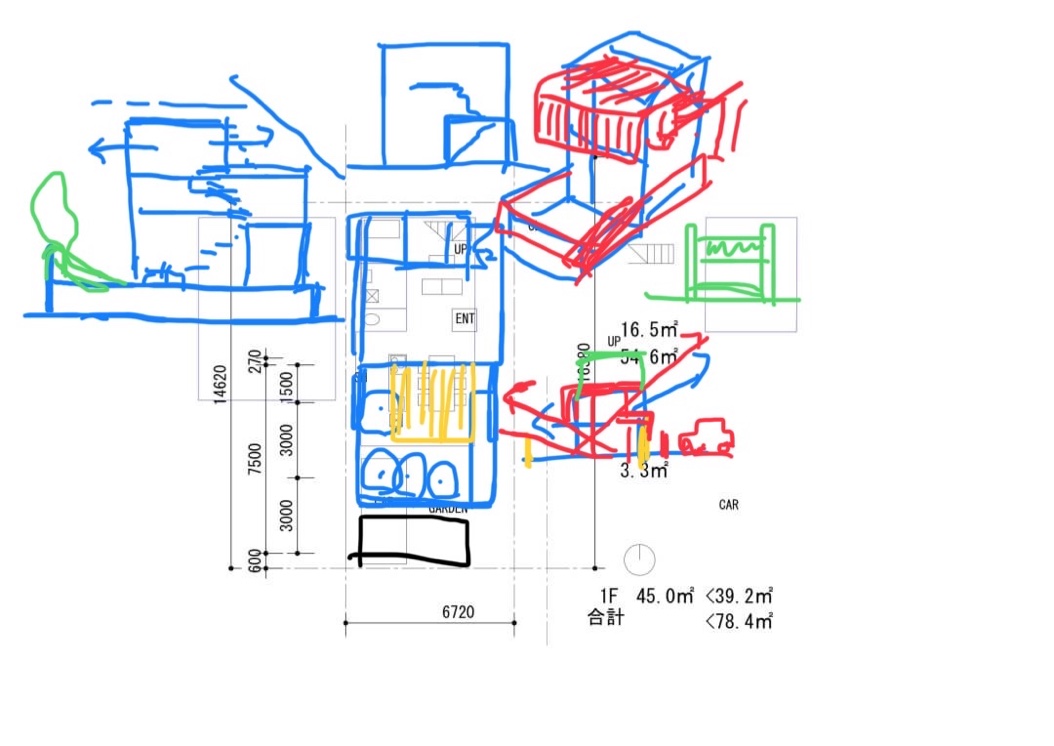

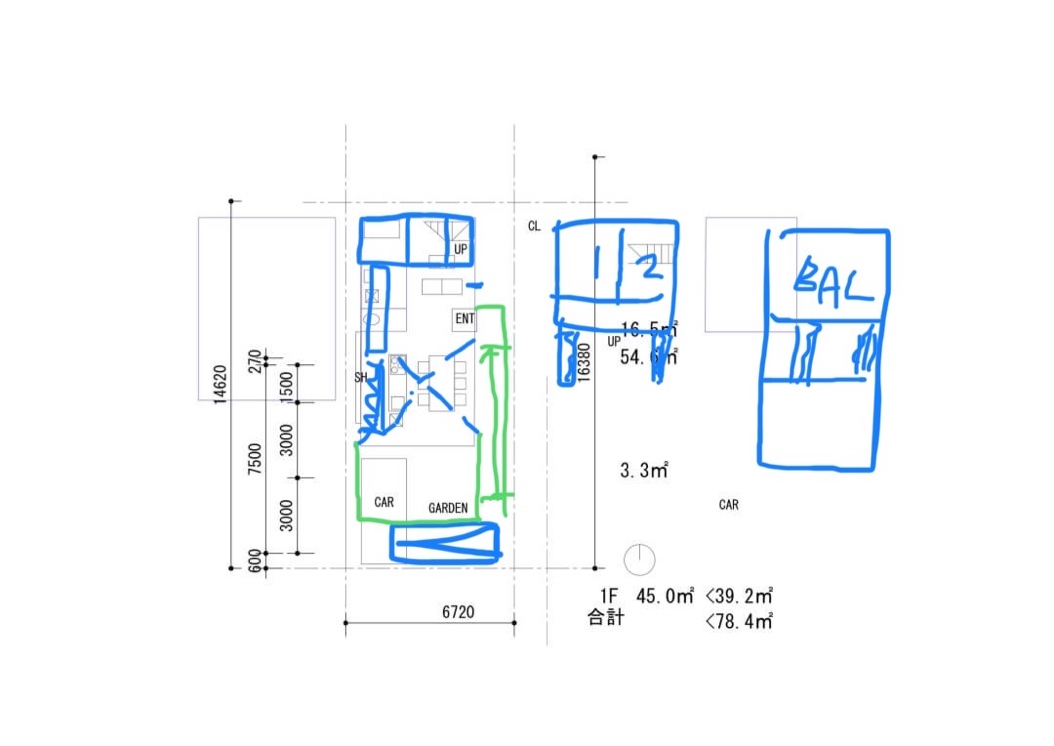

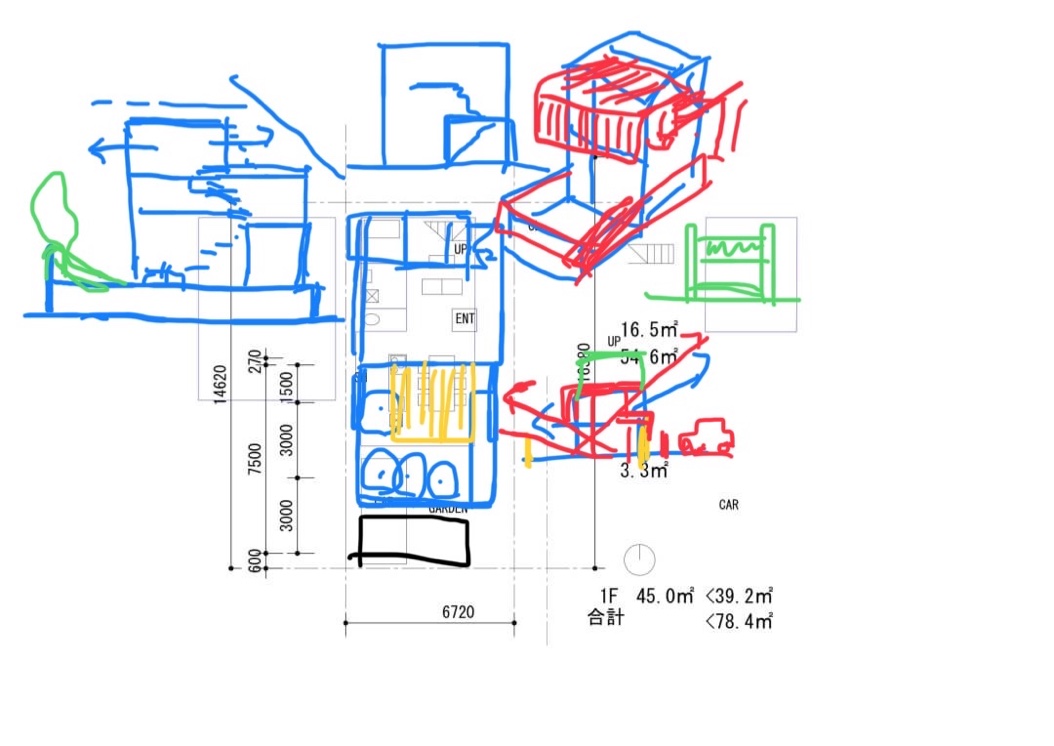

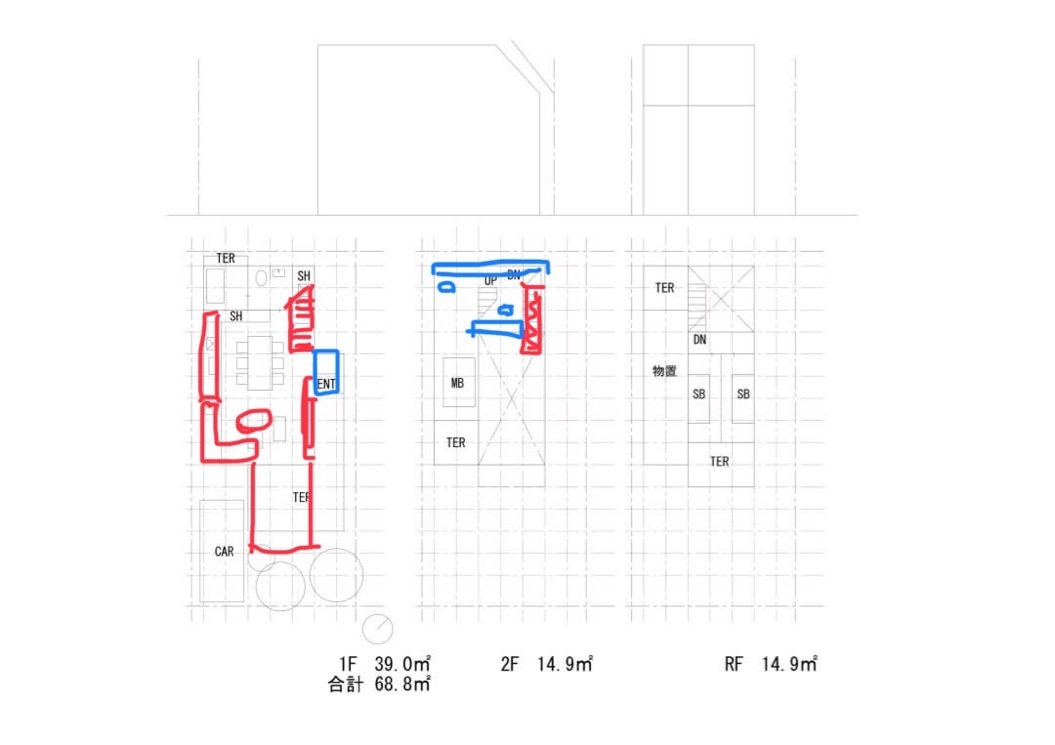

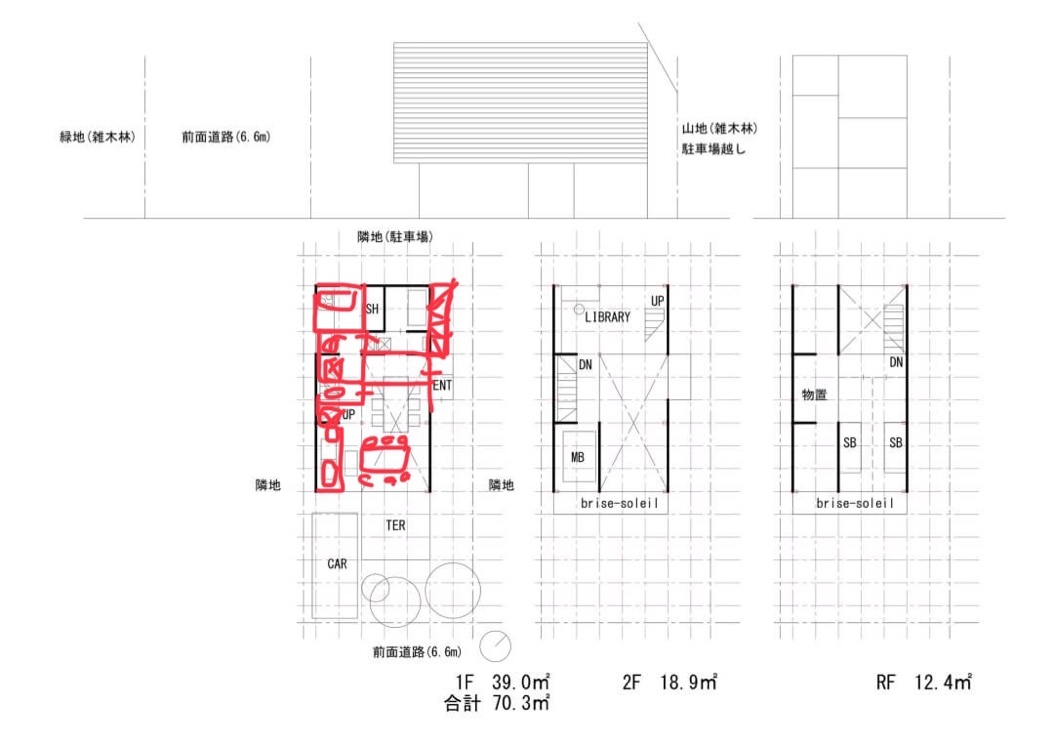

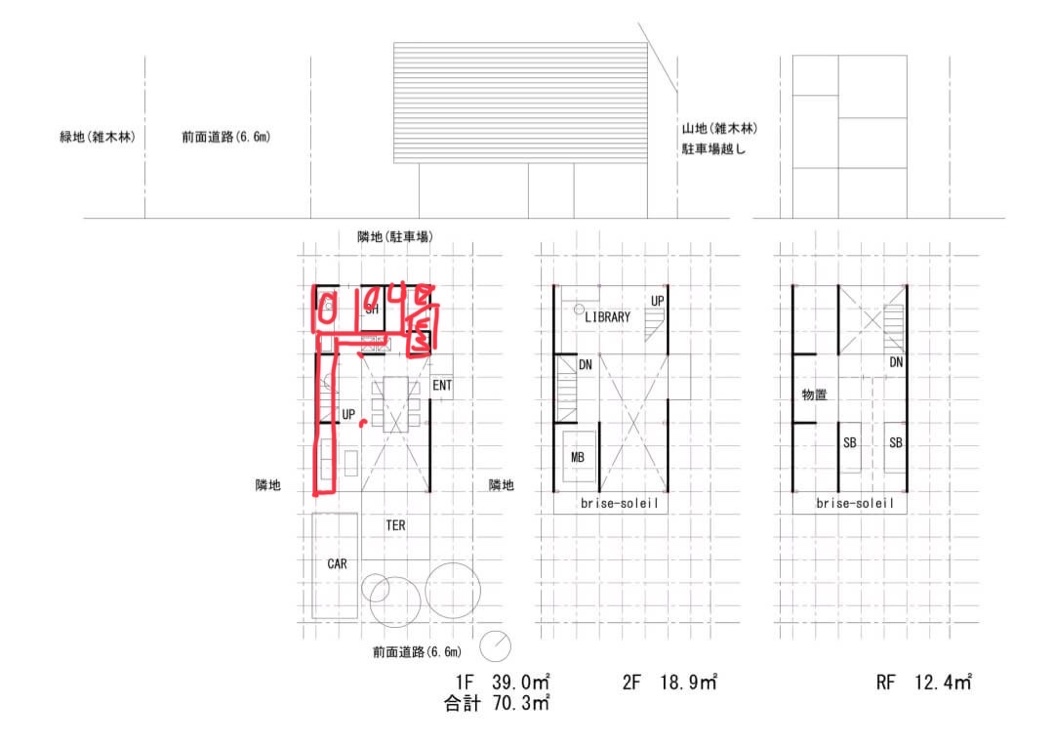

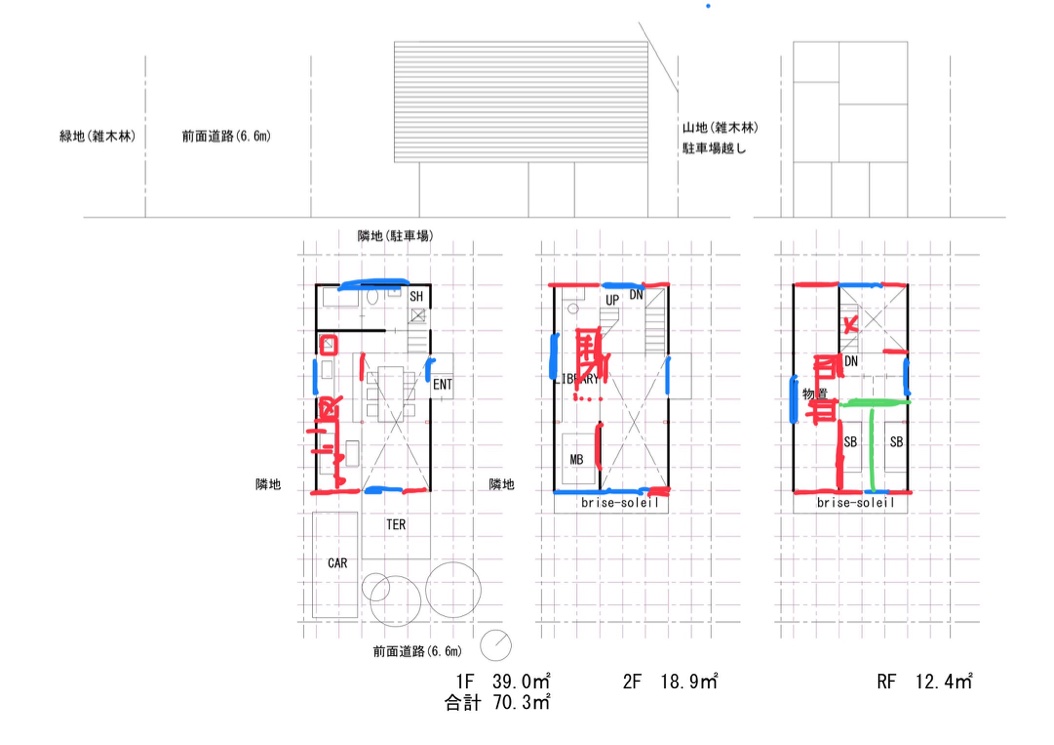

北鎌倉の家は建築条件付きの土地であったため、下の画像の一番左のような平凡な間取りが掲載されており、典型的な建売住宅には居心地の良い空間がなく、単に部屋が並んでいるだけのように思いました。

そこで、間取りを何度もつくり、つくっては壊してを繰り返し

より良い間取りになるように考えていきます。

間取りの可能性をすべて洗い出し、比較・評価した上で最良の選択を続ける

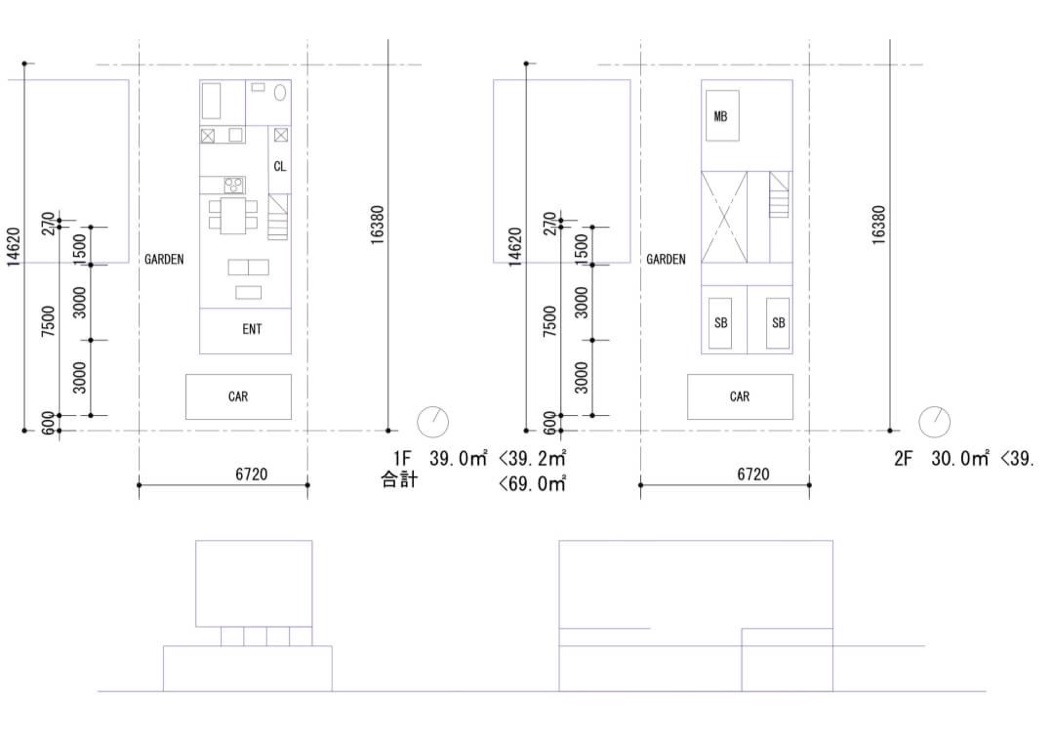

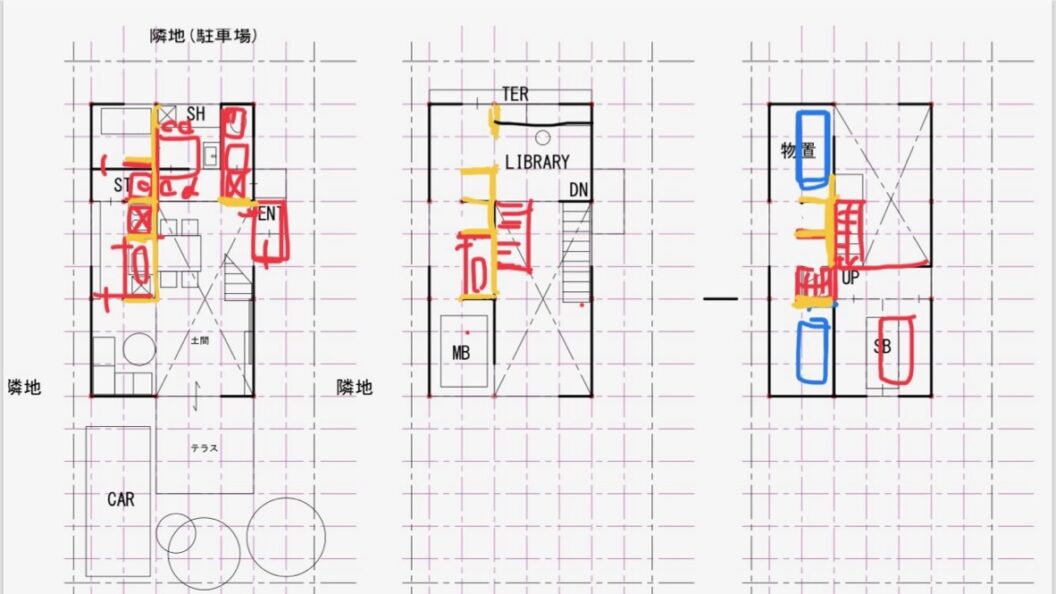

間取りの可能性はどのようなパターンが考えられるだろうか。考えられるだけ洗い出しておきます。どの配置がよいのか、この土地にとってどのような作り方がベストなのかを試行錯誤します。

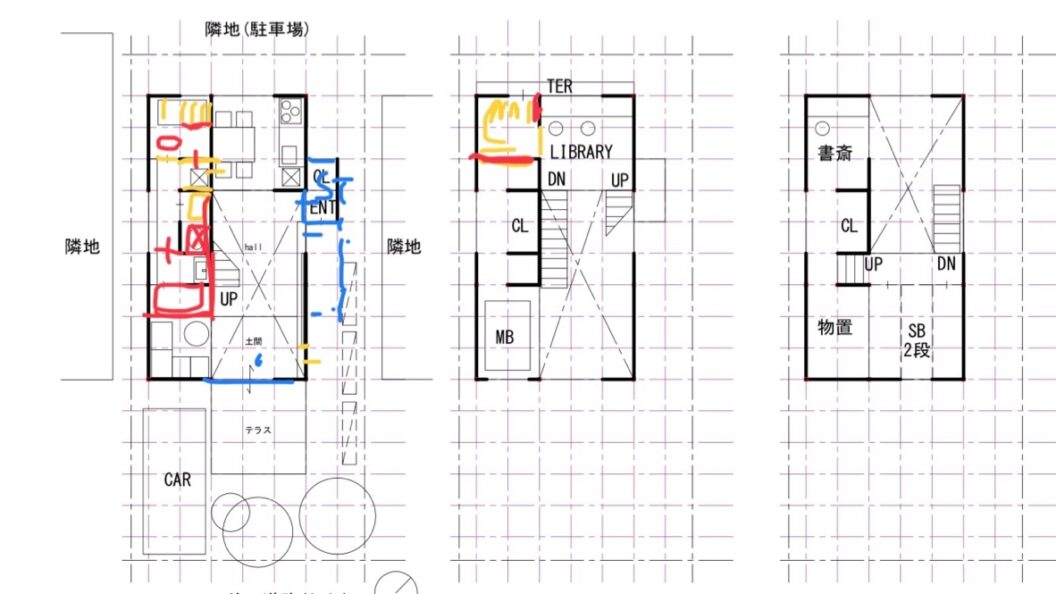

いくつもの間取りを横並びで比較することで、良い点、悪い点が見えてきます。

案はA案、B案、C案・・・と大量につくります。

そして案を組み合わせたり、派生させたりして、間取りのバリエーションをどんどん増やしていきます。

奥行きを生かした間取りを考えていった例では、大きな庭が左側に寄っているので、坪庭に分解し、それぞれの空間の質を変化させることを意図しています。

空間に奥行きがありつつも、多様な場をつくるにはどのような方法があるのか検討しています。

こちらのプランでは奥行き方向の空間性を活かすための検討をしています。

アプローチを建物の脇から入ることで庭に対する広がります。また水回りの位置も同時に検討しています。

こちらのスケッチを見てわかるように初期段階においては外構計画が大きな影響を及ぼします。狭小地においては駐車スペースの考え方、アプローチをどのように考えるかは大きな要素の一つです。

評価して取捨選択するために、必ず与条件に優劣をつける

注文住宅において、要望は溢れるほど出てきます。あれもしたい、これもしたい。気付くと間取りがおかしなことになっている。検討を進めていくと、要望が間取りを壊し続けているのに気付くと思います。

なんか煮詰まってきたな・・・という段階になれば、間取りは出尽くしてきたという合図です。

要望を間取りと照らし合わせて、評価していきます。実現できたもの、代用できるもの、両立できるもの、妥協できるものなどに分類されていきます。良条件には優劣があり、間取りにおいて全体構成が犠牲になってしまうものも出てきます。現実を見つめながら、当初考えていなかった優劣をどんどんつけていきます。

現実を突きつけられるというのは、確かに痛手ではあります。しかし、最高の間取りをつくるためには、現実に目を背けず、間取りから読み取れる現実を受け止める必要があります。

最初の間取りのルール(コンセプト)を貫く

最初に感じた、建築イメージを貫く。間取りを考えていくにつれて、色々な要素で右往左往してしまいますが、原点に立ち返ることで、大切にしていたことを思い出す必要があります。

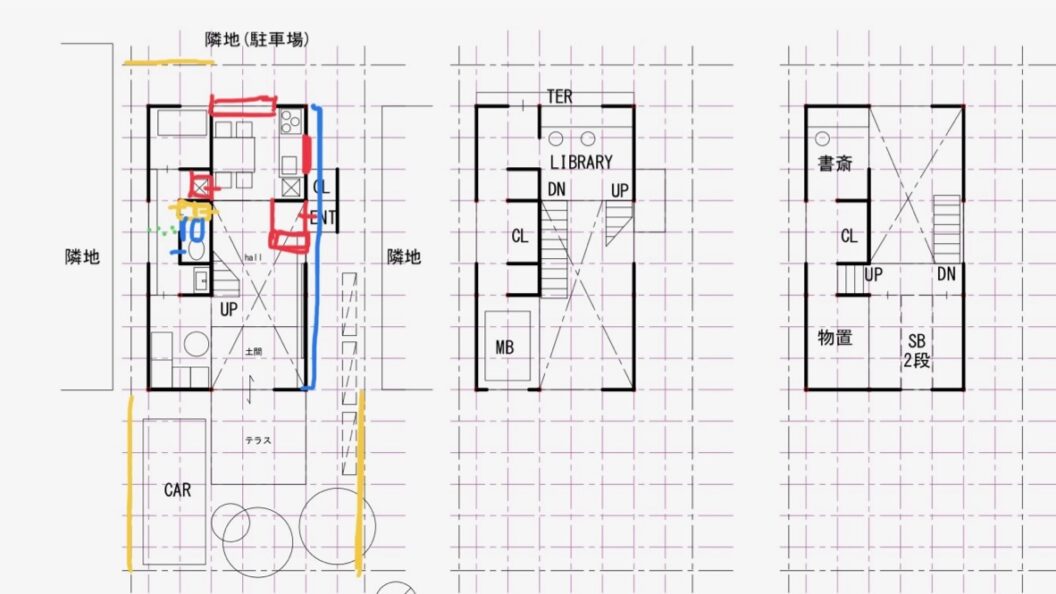

北鎌倉の家においては、南北の視線の抜けに関しては、はじめて土地を現地で見た時に感じた直感に従い、その間取りのルール(コンセプト)を貫くことで伸びやかな空間を実現しています。

間取り作成のポイント

間取り作成のポイントとしては、設計者ごとに様々な手法が考えられますが、自分が大切にしていることは窓から見える風景をどのように切り取るか。ピクチャウィンドウとも言われますが、建築空間は外部空間との関係が大切です。それは日本建築の数寄屋から始まった「外と内」の関係性の歴史を引き継ぐ形で、現代の住宅に適応できるように考えています。

とはいえ、間取り図は家の中の動線計画がメインとなることは間違いなく、単に外との関係だけで語ることはできません。

そこで周辺環境の重要なポイントを確実に抑えつつ、間取り作成時に外から間取りを考えていくパターンと内から間取りを考えていくパターンの2パターンを必ず作成します。

そして、2つの両極端の間取りの折衝案として、最終形に整えていきます。2案だけでなく、数案を組み合わせることも考えられます。間取りは色々な要素が複雑に絡み合うことで、生まれてくるものだと思います。

窓(内部空間)から見える風景(周辺環境)を確実にインプットする

建築計画には敷地があり、四周に外部との境界が必ず存在します。道路だったり、隣地に家が建っていたり、街路樹があったり、海が見えたり、山が見えたり。といったその土地にしかない風景を確実にインプットします。

そして窓(内部空間)から見えると嬉しい風景を、ひとつひとつ丁寧に設計していきます。部屋に対する窓の位置・大きさ・建具の形式なども間取り作成時から想定していきます。初期図面に大きく現れるわけではないですが、手書きスケッチでイメージパースを想像しながら考えていきます。

外から間取りを考えていく

現地に立ってみて、そこから見える風景を想像します。そのために敷地環境を正確にとらえます。そして大枠のビューポイントを把握し、窓から見える風景・空間をひとつひとつ丁寧に設計していきます。

この段階では、個々の空間は独立しているため、つながりはありません。

「この場所にこんな空間があれば最高だ」

ということを見つける作業をまず最初に行います。

居心地の良い空間のコンセプトはこのファーストインプレッションがとても重要です。

個々の空間につながりを持たせ、建物のアウトラインをつくります。スケルトン(構造のみ)のような状態を考えます。建物の大きな骨格のようなものだと考えていただければ良いと思います。

間取りのようであって間取りではない、土地の持つ力を最大限引き出すミニマルな建築の状態です。

この外部環境から自然に発生するような、ありのままの建築は固有の建築の形を生み出します。

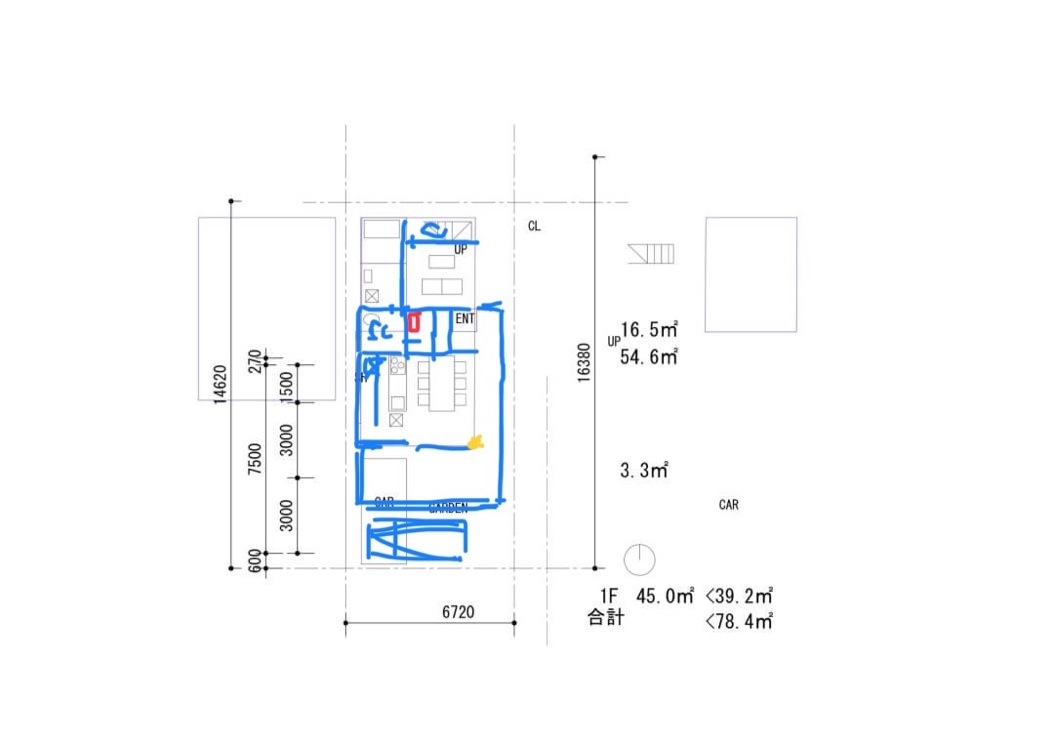

住まい手の暮らしに最適化するために、空間に機能(リビング・キッチン・ダイニングなどの室名)を割り当てることで、間取りをつくっていきます。

とはいえ、外部環境から考えているわけであって、この段階でOKと、すんなりと受け入れられるものではないと思います。そこで次のステップとして内からの間取りを考えていきます。

内から間取りを考えていく

さきほどの外から考える方法とは全く異なるアプローチで間取りを考えていきます。

全くの別案として、ゼロから間取りを考えます。

住まい手の暮らし(生活習慣、趣味嗜好など)を空間ゾーニングに落とし込み、単純な動線計画だけでなく、家の中にいる時にどのような場所にいて、どのように過ごしたいか。1日の中で多くの時間を費やす場所のイメージ。収納の使い勝手、将来的な家の使い方の変化などを細かにヒアリングしながら組み立てていきます。

暮らしのイメージが湧いてきたところで、建物のアウトラインをつくります。

ここで初めて葛藤が生まれます。

最初につくった外から間取りを考える案(前案)に近づけていく作業を行います。簡単に行うことができれば苦労はしません。この最適化する作業は設計者の腕の見せ所とも言えます。

設計者それぞれで、前案をメインと捉え、突き通す設計者もいるでしょうし、内から考える案をそのまま採用するという、どちらのパターンもあるでしょう。

個人的にはせっかく考えたのだから、2つの案を調和させようとし、うまく混ぜ合わせたりしながら、うまくやりたいと思っています。

イメージ的には足し算というより引き算のイメージで、あの要素はここで実現できるから、間取りでは省くみたいな感じです。あれもこれもではなく、兼ねられるのでは?ということを考えながら、間取りの中の「線」をどんどん減らしていきます。

最終的に残った線は、様々な思いが込められた、重要な「線」です。

洗練されたミニマルな状態を間取りでは目指します。

結果として生まれた間取りは窓から見える風景を考慮されたものです。窓の位置・高さなどを整えれば、間取りは完成したも同然です。この段階で室内の展開イメージも同時に整えられます。

住宅では平面的な間取りよりも展開図が特に重要だと考えていて、図面の枚数も多いので、しっかりとチェックすることがポイントです。

間取りを考える際のツールは「アナログとデジタルの両輪」

設計者として理想なのは、トレーシングペーパー(透けている紙)、方眼紙で何枚も手書きで考えていくことなので、少なくとも、外から見える風景を間取りに落とし込む初期段階はスケッチ(アナログ)がメインです。

簡単なコンセプト模型も初期段階で作ったりもします。これもアナログなツールの一つです。

とにかく最初はコンセプトを考えていくので、手を動かして理想な形を考えていきます。

とはいえ実際に間取りを考える(実務的な作業)となると、便利なのはタブレットやスマートフォンなどデジタルなデバイスを使って、仮想的に手書きスケッチを重ねていくことだと思います。

個人的には移動時間に間取りを考えることが多いので、電車の中でサクッと検討できるスマートフォンがメインです。

とはいえディスプレイではスケールを掴むことが難しいため、ベースとなる図面はCADなどで寸法を出して入れ、あとは下絵をコピーしては描いて、を何度も繰り返し、たまに下絵を更新して、さらに書き加えていく方式をとっています。

なので、下絵は色々と変わったりしていきます。

実際の間取りづくりサービスにおいても、スケッチレベルでのやり取りも含まれます。

間取りの試行錯誤を一緒に体験することで

「この間取りが、どのような意図で考えられているのか?」

などを理解しながら、家づくりを進められるので

結果的に住まい手自身の建築に対する見識も徐々に高まっていきます。

こちらから、なぜこのような空間の方が優れているのか?優れている空間の事例などをご紹介することで、建築の理解もどんどん深まっていきます。

そのことで、最終的に住まい手のもとに建築が届けられて、最高の建築を、最高の住み方で、住みこなしていただけると思っています。

建築は完成して終わりではなく、その空間で暮らしてはじめて真価が発揮されるものです。なので、居心地の良い暮らしで住みこなしていただくことが最終的なゴールです。

そして、住みこなすためには建築に対する知識もある程度必要だと思っていて、サービスを通じて建築知識や建築空間に対する思いも時間をかけてお伝えできればと思っています。

土地(物件)が決まれば、このような間取りの試行錯誤に入ります。建築家の間取りに対する変化を随時共有し、意思疎通を図りながら少しずつ間取りを完成させていきます。

※左上から始まり、右下がほぼ最終形になります。

家づくりに必要なコト、ぜんぶ。

建築家が「ミニマルな暮らしのベースづくり」をサポートします。

「何から考えればいいかわからない」

そう感じている段階こそ、相談のタイミングです。

一緒に、整理するところから始めましょう。

見 学 会 の お 知 ら せ

(〜開催予定〜)